Los interrogantes del supuesto “robo” del cadáver, de un narco ecuatoriano

Exclusivo Colombia ubicó la supuesta tumba que fue profanada en el cementerio Central de Envigado. El “robo” del cadáver de un “narco” ecuatoriano continúa siendo un misterio.

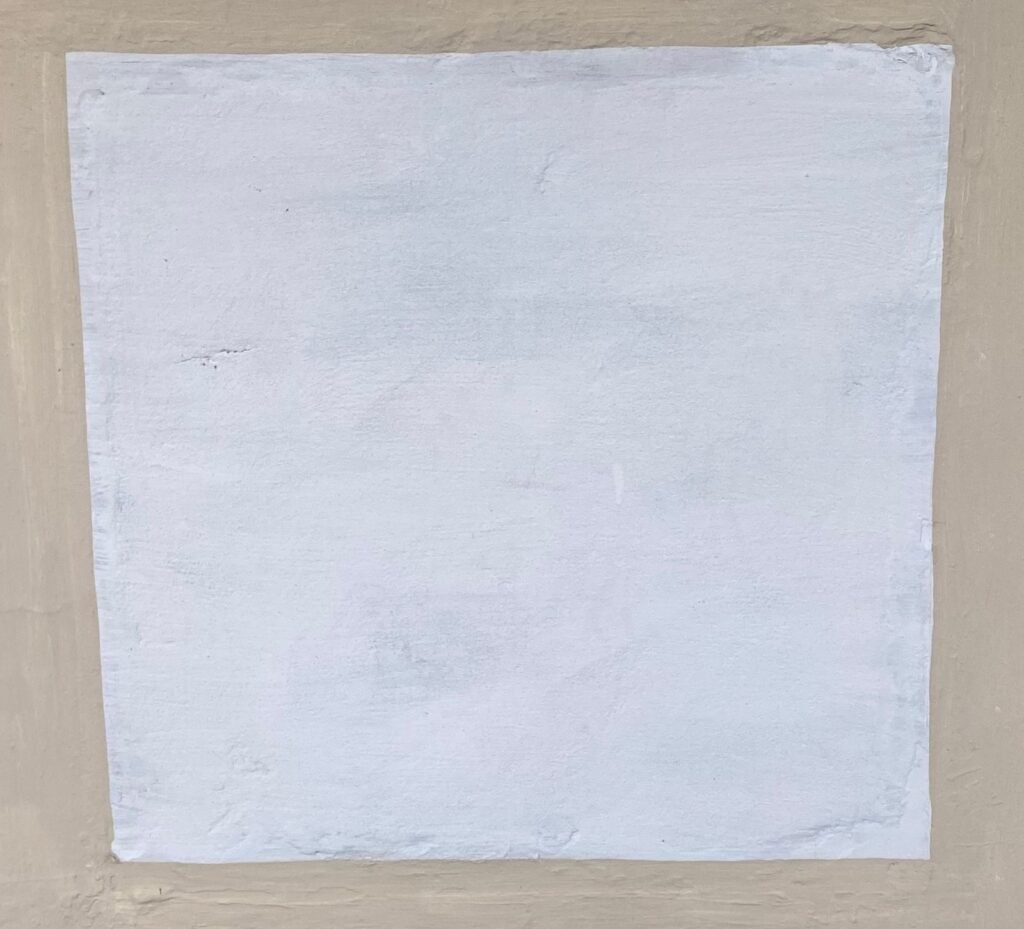

La bóveda 30 del pabellón 18 del cementerio Central de Envigado esconde una historia, hasta ahora, blindada por la iglesia y las autoridades.

En septiembre de 2023, una misteriosa historia rodeó a este campo santo, ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Un cadáver desapareció de su sepulcro. Horas más tarde, Daniel Parada, director de Fiscalías de Antioquia entregó un balance preliminar a los medios de comunicación “actualmente estamos en fase de indagación, tiene unos importantes avances y continuamos en la misma línea con un fiscal adscrito a la unidad de vida”. Pero en su momento, el funcionario no reveló mayores detalles.

La primera versión, no confirmada por la iglesia, le apuntó a un supuesto robo. Un testigo de la zona relató que “pues parece que sí se lo robaron porque según se ve, mire todo lo que sacaron, hasta la sangre se veía, el olor no se lo aguanta uno.

Periodistas de varios noticieros llegaron hasta la casa cural de la parroquia principal del municipio, pero ninguno obtuvo una declaración oficial, luego hubo un intenso objetivo de indagar con más detalle en el cementerio, pero fue cerrado, al parecer, por el “protocolo” que ordena la iglesia cuando se reporta la profanación de una tumba.

Otro testigo, quien prefirió no revelar su identidad le contó a Exclusivo Colombia que, previo al supuesto robo del cadáver, hubo señales que alertaron a los administradores del sepulcro, pero que nunca hubo una notificación oficial a las autoridades y curiosamente, la reja que protege al cementerio tampoco fue violentada. Sin embargo, hasta ahora no se conoce con precisión ¿Qué pasó con el sepulturero durante el supuesto robo del cuerpo?

La historia causó conmoción internacional, tras revelarse la supuesta identidad del cadáver robado. Aunque la iglesia tampoco lo ha confirmado, se conoció preliminarmente que los restos serían de Junior Roldán, señalado por las autoridades de diferentes países como un narco ecuatoriano, con perfil de “comandante” de la banda las Águilas, uno de los brazos armados de la organización los “Choneros”.

Según los registros, el cuerpo de alias JR, apareció en Fredonia el 6 de mayo de este año. Roldán era reconocido en su país como el “Pablo Escobar” de Colombia, estaba vinculado en investigaciones por al menos 20 asesinatos y pagó una condena de 13 años.

Pese a la conmoción por el misterioso y supuesto robo de su cadáver, el caso se quedó en silencio y hasta ahora ninguna autoridad ha corroborado que se trate de él ni los motivos que habrían desatado el impactante hurto.

Este portal visitó el cementerio Central de Envigado y por indicaciones de una habitante de la zona, llegó hasta la tumba profanada, que está muy cerca del acceso principal. Según el relato, está pintada de blanco y sellada por el protocolo que usa la iglesia cuando se reporta el irrespeto a un cadáver.

Sin embargo, la verdad de este cadáver se esconde en el silencio y por ahora quedan muchos interrogantes: ¿Cuál sería el interés de robar el cadáver? ¿Si fue un robo? ¿Hay seguimientos de las cámaras del municipio? ¿Hay algún vehículo identificado? ¿A dónde lo trasladaron? ¿Cómo hizo el vehículo para evadir a las autoridades con el olor que se extendió una manzana a la redonda por estado de descomposición?

Desmovilizado del proceso de paz de Santos: el nuevo cabecilla de las disidencias en Antioquia

Exclusivo Colombia revela la fotografía de Óscar Javier Cuadros. Según inteligencia, hoy es el tercer hombre al mando de las disidencias de las Farc en Antioquia y amenaza con matar a otros excombatientes si no se vinculan al frente 36.

Óscar Javier Cuadros es un hombre que, hasta ahora, poco suena en la opinión pública. Según los registros, se desmovilizó durante el proceso de paz de Juan Manuel Santos y aceptó, como decenas de exguerrilleros, acogerse a la desmovilización y empezar desde cero un nuevo camino de reincorporación.

Según inteligencia, este hombre llegó al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ubicado en el municipio de Anorí, en el departamento de Antioquia. Pero lo que pocos conocen es que su deseo de renunciar a las armas duró poco y, sin explicación alguna, habría renunciado a la nueva oportunidad que le entregó el gobierno y regresó a las disidencias de las Farc que hoy están bajo el mando de alias Leo o Firu, máximo cabecilla del frente 36.

Hoy, Óscar Javier, también conocido como alias Chejo o Alejandro está en la mira de las autoridades quienes lo señalan como presunto cabecilla de la comisión e explosivistas de las disidencias del frente 36 de las Farc y, ha llegado tan lejos dentro del grupo armado, que hoy es considerado el tercer cabecilla del grupo armado.

- Published in EXCLUSIVO

El fotograma de una masacre ordenada por alias Leo o Firu, máximo cabecilla de las disidencias

Exclusivo Colombia revela detalles de una masacre que cobró la vida de 4 personas en Anorí, Antioquia, el primero de octubre de 2021. Una investigación a gran escala, que incluyó un rastreo en las bases de datos del Sisbén permitió la captura de uno de los presuntos responsables.

Sin saber que estaban a punto de ser asesinados, 4 hombres fueron obligados a posar para una fotografía en el barrio el Arenal de Anorí, Antioquia. Minutos después, las víctimas fueron masacradas por orden de “Leo” o “Firu”, entonces comandante de las disidencias del frente 36 de las Farc en ese municipio y quien hoy funge como el máximo jefe de este grupo armado en todo el departamento.

Las víctimas fueron identificadas como: Yeiner Alexis Hernández Ceballos, Yéferson Hernández Ceballos, Hernán David López Úsuga y Yober Ernesto Londoño Gallego, de 15 años.

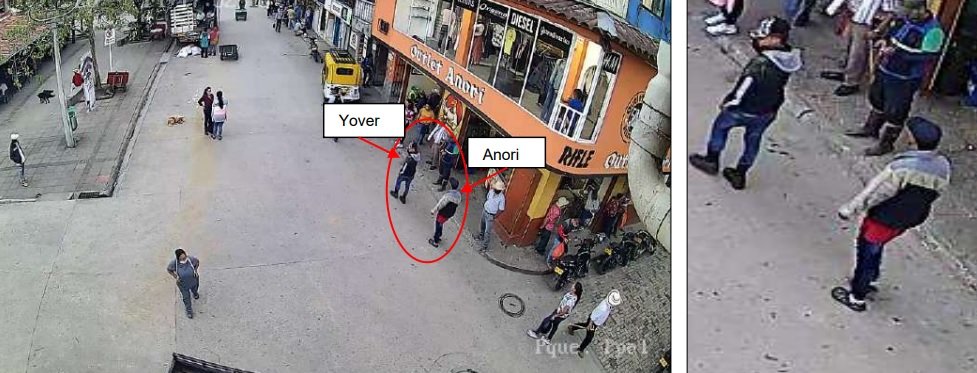

Uno de los investigadores de la Sijín, Antioquia que encabezó el seguimiento de los presuntos responsables narró en Exclusivo Colombia que “A ellos los sacaron de un bar, como se evidencia en las cámaras, los llevan hacia el parque Zacatín antes de cometer el hecho y luego los trasladan en un motocarro al lugar donde los ultiman”.

Una de las víctimas es hijo de una desmovilizada de las Farc. Agrega el investigador que “Cuenta la mamá de una de las víctimas que a ellos ya los habían advertido, la misma guerrilla les había advertido que no siguieran con esa situación, que se retiraran, que se fueran de la zona, pero hicieron caso omiso y siguieron con la misma tónica, entonces por orden del entonces comandante de Anorí de las disidencias “Leo” o “Firu”, ultimaron a esas personas. Ordenaron a dos integrantes de las disidencias cometer este hecho, con ayuda de la Red de Apoyo al Terrorismo, gente que le colabora a las disidencias”.

Este portal tuvo acceso a reveladores de videos de cámaras de seguridad que muestran como las 4 víctimas fueron retiradas de un establecimiento comercial y conducidas hacia el lugar de la masacre, con ayuda de otros habitantes de la zona. El investigador dijo que, posterior al múltiple crimen, comenzó una etapa de análisis de registros videográficos que muestran con detalle el movimiento de los presuntos responsables, quienes ya tenían todo planeado. “Gracias a las cámaras de seguridad del municipio se logra identificar quienes eran los mototaxistas, las personas que trasladaron a las víctimas hasta el lugar de los hechos, días anteriores habían asesinado a otra persona ahí en Anorí y nos llegó información de quien pudo cometer este hecho”.

Este año fue condenado a 41 años de prisión León Estiven Úsuga Guarín, alias Titi o el Diablo. Está señalado de ser el autor material del asesinato de 4 jóvenes de 15, 19 y 20 años. El hombre estaba escondido y con identidad falsa en Mitú, en Vaupés.

Para llegar a él, investigadores de la Sijín del departamento planearon una estrategia que escaló kilómetros y una compleja búsqueda en bases de datos, que incluyó rastreo de identificación “Comenzamos por redes sociales a buscar el perfil del hombre, se hacía llamar diferente, nosotros obtuvimos una foto de él que subió a las redes sociales prestando servicio identificamos el batallón y comenzamos a buscar bases de datos como el Sisbén, Ejército hasta que logramos la identificación de esta persona por medio del Sisbén por el núcleo familiar de la mamá, entonces ya comenzamos a buscar por Registraduría la identificación y era la misma persona que aparecía en Facebook y la misma fotografía que nosotros teníamos.

Luego, los investigadores avanzaron en otro paso clave y construyeron un fotograma, recibieron unas declaraciones y todo el material fue enviado a la Fiscalía para emitir las 4 capturas y una quinta persona, quien habría participado en la masacre fue asesinada por” Leo” o “Firu”. Agregó que“Dentro de los actos investigativos, esta persona da un interrogatorio, se hace responsable de unos homicidios que habían pasado en el municipio y con respecto a las tres personas él manifiesta que dos fueron engañadas para transportar a esas personas y que uno de los mototaxistas sí sabía que estaba pasando”.

Fotograma 5: Tres de las cuatro víctimas se reúnen con uno de los presuntos sicarios.

Fotograma 6: Presuntos victimarios caminan hacia el lugar donde obligaron a los 4 jóvenes a tomarse una foto, antes de ser asesinados.

Foto: cortesía (Ellos son las cuatro víctimas de la masacre. Todos fueron obligados a posar para una foto, antes de ser asesinados)

- Published in EXCLUSIVO

¿Impunidad? Excandidato a la alcaldía de la Unión señalado de envenenar a una pareja de adultos mayores con cianuro, podría quedar la libertad

Después de 12 años, habló por primera vez uno de los investigadores más destacados de la Sijín Antioquia, quien reveló detalles inéditos de un estremecedor asesinato con cianuro de una pareja de adultos mayores. Exclusivo Colombia tuvo acceso al álbum fotográfico y el acervo probatorio de las contundentes pruebas que permitieron descubrir la verdad.

Los habitantes de la vereda la Madera del municipio de la Unión, en Antioquia recuerdan con tristeza y nostalgia la finca una pareja de adultos mayores que todas las mañanas salía a cuidar su jardín y proclamaba su amor a ojos de sus vecinos.

Hoy, esa humilde vivienda rodeada de flores y animales guarda un oscuro capítulo que hace 12 años marcó para siempre la historia de amor de Martha Vargas y Gabriel Ocampo, los esposos de 54 y 56 años quienes fueron hallados sin signos vitales en la sala de la propiedad, el 30 de junio de 2012.

12 años después, uno de los investigadores mejor calificados de la Sijín, Antioquia narró como este caso lo retó laboral y profesionalmente “En la estación de policía nos reportan dos cuerpos sin vida en una finca, nos trasladamos hacia allá, verificamos los hechos, tuvimos que forzar la puerta para poder ingresar porque estaba cerrada. Al llegar, en la sala de la residencia encontramos los cuerpos de sexo masculino y femenino, adultos mayores, acomodados”.

Cuenta el uniformado que fue una escena devastadora: ambos estaban en el suelo, no respiraban, tampoco reportaban signos de violencia. El asombro de sus vecinos era indescriptible. Nadie se explicaba que ocurría en la finca de los queridos agricultores y comerciantes. Un misterioso rumor de un posible suicidio empezó a cobrar fuerza “En el comedor se ven dos vasos con agua con una sustancia color blanca y al pie una bolsa con otra sustancia del mismo color, entonces se hicieron las inspecciones técnicas a los cadáveres”.

El investigador no descartó esa hipótesis, pero tampoco la ratificó y fue en ese momento cuando los vasos de vidrio, la bolsa negra, una cuchara y un salero (todo sobrepuesto en un comedor) se convirtieron en las piezas clave de un rompecabezas que tardó 9 meses en ser armado “se evidenció que no era un suicidio como trataron de hacerlo ver en la escena, entonces con en ese hecho no se llegó a ninguna nota, no hubo despedida de las víctimas, sino que los cuerpos los trataron de acomodar para que se hiciera ver como un suicidio”.

La sustancia hallada en la propiedad fue enviada al área de Toxicología de Medicina Legal y después de un milimétrico estudio se determinó que era cianuro. Con este revelador dato que desvirtuaría un presunto suicidio, los investigadores siguieron con la misión de encontrar a los presuntos responsables de la muerte de los adultos mayores y, sorpresivamente apareció el nombre de un político “tuvimos como indiciado a un excandidato a la alcaldía y que también era abogado”.

La policía descubrió que detrás de la muerte de Martha y Gabriel estaba una poderosa banda delincuencial que, al parecer, se camuflaba en John Jaidy Mejía Valencia, excandidato a la alcaldía de la Unión en ese período. Según la investigación, este hombre conocido como “el abogado” obligó a las víctimas a consumir cianuro para firmar una hipoteca de 400 millones de pesos, a cambio de falsas promesas, para luego hacer pasar el crimen como suicidio, cobrar el dinero y financiar su campaña “Este señor se las hipotecó con falsas promesas, porque como él se estaba lanzando a la alcaldía, necesitaba plata, entonces hipotecó eso para poderse financiar su campaña política. Esos elementos y el acervo probatorio se llevaron a la fiscalía.

Antes de emitir la orden de captura, la policía le hizo un allanamiento al excandidato y allí, narra el investigador, “se recuperaron letras (hipotecas), firmadas por otras personas”.

En mayo de 2013, la Fiscalía confirmó la captura del excandidato John Jaidy Mejía de 32 años y Luis Antonio Tabares, alias el tigrillo, ambos por los delitos de homicidio agravado y fraude procesal. Según la investigación, el político, luego del crimen de los adultos mayores, cobró la hipoteca de las víctimas por un valor de 400 millones de pesos “Después de la captura, le dan medida de aseguramiento, pero por vencimiento de términos salió. Estando detenido, hubo otro hecho que, al parecer, él cometió. Dentro de la cárcel conoció a una ambientalista, ella lo visitaba y de un momento a otro se desapareció e incluso los familiares aún la siguen buscando. Ellos lo señalan como el culpable”.

Se trata de Inés Elena Diez, Correa, una ingeniera ambiental de 40 años. La última vez que fue vista por su familia fue el 2 de noviembre de 2018. Al parecer, la mujer conoció al excandidato a la alcaldía en la cárcel El Pedregal de Medellín.

Pero el objetivo de hacer justicia se enredó. Según el investigador el político “quedó en libertad por vencimiento de términos, el caso pasó a una Fiscalía Especializada de Antioquia, continuó el proceso, se llamaron nuevamente a juicio a investigadores y testigos y, en esas entrevistas, citan nuevamente a la compañera sentimental de una de las personas que participó en el hecho y ella confirmó que él había cometido ese crimen, e incluso en la audiencia virtual la señora dice que si le llega a pasar algo es culpa de -el abogado- “.

¿Qué pasó con alias el abogado?

12 años después, Jaidy Mejía Valencia, excandidato a la alcaldía de la Unión aún no ha sido condenado y el proceso está en riesgo de ser precluido por un juez. Exclusivo Colombia conoció que la Fiscalía apeló a la decisión. El caso pasó al Tribunal Superior de la Judicatura y, dependiendo de la decisión, el ente acusador ya está listo para solicitar casación, la última instancia en el derecho penal. Conclusión: Aún con todas las pruebas, el presunto responsable, señalado de asesinar a la pareja de adultos mayores podría quedar en libertad

Concluye el investigador que este se convirtió en una de las investigaciones más difíciles de la policía, pero al mismo tiempo, una de las más retadoras por todas las estrategias que buscaron los presuntos victimarios para borrar las evidencias del doble crimen.

El médico que ha practicado más de 2 mil trasplantes en Medellín

El Dr. Jorge Gutiérrez revela en Exclusivo Colombia que ha participado en 1,700 trasplantes de riñón y decenas de procedimientos con otros órganos.

Jorge Iván Gutiérrez Montoya, cirujano de trasplantes del hospital San Vicente Fundación de Medellín egresó de la facultad de medicina de Medicina de la Universidad de Antioquia, en enero de 1990 y hace 33 años se ha dedicado a salvar vidas, bajo una de las misiones más complejas de la ciencia: los trasplantes.

No ha hecho uno, dos o diez procedimientos. El destacado profesional que está muy cerca de recibir su jubilación reveló a Exclusivo Colombia una impactante cifra: “he participado en 1,700 trasplantes de riñón, unos 500 de hígado, 20 de páncreas, hice el primer trasplante de intestino en este hospital en 2004 y he estado por ahí en unos 10 ó 15 más. Con la clínica CardioVid hacíamos trasplantes combinados, el paciente de ellos con falla cardiaca: ellos hacían del corazón y nosotros del riñón”.

A diario, su misión es en el quirófano. Dice que no le importa retirarse de reuniones familiares o suspender las vacaciones cuando el deber lo llama “los trasplantes para mi lo son todo, es lo que me mantiene con energía cada día. Hacer un trasplante es como un vuelo en paracaídas. Me produce la mejor satisfacción del mundo”.

Para el profesional Jorge Iván su profesión es un apostolado: “a mi me pueden llamar a media noche y yo no tengo problema con eso. Yo salgo desde donde esté. Puede ser 31 de diciembre, es una vida la que me necesita”. El doctor Gutiérrez, dice que no hay nada que compense

“Hace dos días trasplanté a un niño indígena de 9 años. El menor está en Medellín con el ICBF, asignado a una madre sustituta”, puntualizó el médico.

¿Recuerda algún caso que no haya sido exitoso?

Le pasó con un chico de 15 años que lo llevan por un acné, le habían mandado Acetaminofén y Trimetropín, que es muy tóxico al hígado. El menor empezó con fiebre, muy indispuesto y lo llevaron al médico general y él les dijo que lo que tenía era una infección. El muchacho sufrió una infección hepática aguda que terminó en un trasplante y cómo a los 8 días reportó otra falla, necesitamos trasplantar de nuevo porque ese hígado se dañó de nuevo, no había disponibilidad y falleció”.

Practicar trasplantes ha sido un carrusel con las emociones más extraordinarias que le ha regalado la medicina al doctor Jorge Iván quien, sentado en un escritorio contó que se siente orgulloso de contribuir en la calidad de vida de decenas de pacientes. “Yo estoy haciendo el curso de pre-jubilación, me faltan 7 meses para jubilarme. Pero en este último año me he puesto a pensar que esto es lo que yo amo y el hospital ya me hizo una propuesta para continuar. Yo me quiero quedar unos 5 años más”.

Crónica | “Me voy en paz”: la difícil batalla de un paciente que buscó la Eutanasia para morir en dignidad

La familia de Ever, un hombre de 53 años, reveló detalles íntimos de una elección digna de morir.

En un café, rodeado de luces cálidas, un par de velas encendidas y un pañuelo que intentaban no utilizar cuando las lágrimas se deslizaban por su rostro, estaban sentadas Noria y Alba (las hermanas Upegui Posada). Ambas decidieron que era importante y pertinente hablar sobre la muerte, a través de la eutanasia, como elección y sacar de la esfera de lo privado, algo que también debe ser un debate público, respetuoso, con sentido y, sobre todo, humanizante. Las dos Tomaron fuerzas y conversan por primera vez de su gran amor, quién decidió morir dignamente.

Las dos integran una familia de 5 hermanos en Caldas, Antioquia junto a Carlos León, Gabriel y Ever Humberto. El último, dice Alba “era el más amoroso y cariñoso”. El 11 de marzo de 2022 cumplió 53 años. En edad, era el tercero de sus hermanos. Esa fecha fue especial, sobria y con mensajes de agradecimiento, pero ese día la familia oraba por su salud y le pedía al destino por su recuperación.

xiixixixxixixi

A Ever, trabajador independiente, la vida le cambió hace 8 años. Su hermana Alba relató que “fue diagnosticado con un Lupus eritematoso y estuvo muy delicado en una primera instancia”. Según la Universidad de Antioquia, es “una enfermedad reumatológica, inflamatoria, multisistémica, crónica y no contagiosa, que afecta a las articulaciones y a los músculos, lo que puede causar daños sobre la piel y otros órganos”. Y pese al devastador panorama que plantea la enfermedad, su actitud fue clave para que él lograra esquivar esa prueba. Pero el año pasado, su cuerpo mostró señales negativas. Meses antes, padeció un dolor abdominal muy fuerte que derivó una Apendicitis y fue operado de urgencia. Durante su recuperación, los médicos hallaron otra alerta “el médico cirujano encontró que el hígado estaba muy cambiado y que tenía unas características específicas que debían ser evaluadas. Ahí empezó para abajo, para abajo. Su salud no era la misma, hasta que tuvimos que ingresarlo nuevamente al hospital. Después de los chequeos y los exámenes encontraron que había un cáncer avanzado en el hígado”. Cuenta Alba, con su voz entrecortada.

“No hay nada que hacer”

No fue un día normal, dice su hermana Alba. Contó que uno de los médicos, con vos pausada, pero con toda la franqueza miró a Ever a los ojos y le dijo que las probabilidades científicas para garantizarle una vida digna eran casi nulas “Le dijo que no había nada que hacer, que no se podía hacer quimio, que no se podía hacer un trasplante, que ya no había nada que hacer, que la única opción era mandarlo para casa con cuidados paliativos y, una vez él escuchó la palabra de cuidados paliativos, dijo -ya estoy desahuciado, aquí no hay nada que hacer-”.

Hubo instantes de silencio, de miedo por lo que se avecinaba, de lágrimas, de palabras de aliento, peticiones espirituales, pero sobre todo de mucho amor y compañía entre los y las hermanas

Un día después de llegar de la hospitalización a la casa, Ever reunió a sus hermanos y hermanas para conversar con todos sobre su deseo de ayudarse a morir dignamente, esto suscitó un debate profundo y bello entre éste y su hermano mayor, principalmente sobre la fe, la vida digna, el derecho a morir, el miedo al dolor, Dios y las diferentes perspectivas, la muerte misma. Debate que fue escuchado por sus demás hermanos con el mismo respeto con el que ambos esbozaban sus ideas y principios para concluir al final juntos que respetaban su decisión, independiente de sus creencias individuales, que lo amaban y lo que acompañarían hasta el último minuto en lo que fuera necesario y lo que él sintiera era lo mejor para su vida “acá estamos, te vamos a ayudar y te vamos a apoyar en lo que tú quieras y necesites. Nosotros no podemos decirte cuál es la mejor decisión en este momento, solo la puedes sentir y experimentar tú y lo que sí es claro es que nosotros vamos a estar ahí para lo que quieras. Estamos dispuestos a ayudarte, acompañarte, a cuidarte o ayudarte a morir también, si es lo que quieres”.

Convencido de su propósito, Ever expresó que le tenía miedo al dolor y le dijo a su familia que quería ayudarse a morir dignamente. Y aunque sus hermanos querían hacer hasta lo imposible por verlo superar esa prueba, su salud cada segundo se deterioraba. Luego, durante una nueva hospitalización, en una noche donde el cuidador fue su hermano mayor y gran amigo, retomaron las conversaciones sobre su vida. Hablaron de los momentos compartidos, los miedos y sufrimientos. Su hermano mayor reafirmó su apoyo y compañía para la decisión que sintiera era la mejor.

Al mismo tiempo, la familia Upegui Posada enfrentaban otra batalla: su padre permanecía en una cama con un negativo diagnóstico de salud que se complicó en la Pandemia. El adulto mayor sufrió un accidente hace 44 años aproximadamente que lo dejó en silla de ruedas. Y el deterioro de su salud, cuentan sus hermanas, fue otra razón que lo motivó a tomar la decisión de morir “yo no quiero ser ni estar en la condición que está mi papá. Mi papá es como una especie de muerto en vida, como un cuerpecito ahí vivo, pero ya en el fondo sin una vida”.

¿En qué momento Ever consideró la Eutanasia?

A través de una amiga psicóloga, que ha venido trabajando con otro grupo de profesionales sobre cuidados paliativos y la muerte digna, Alba recibió un documento que se llama: Voluntad Anticipada (DVA). Es un texto que que narra el ABC de la Eutanasia: “lo leímos, lo estudiamos y empezamos a diligenciarlo”. Ever ya tenía claro que su deseo era morir en el hospital y no en la casa. Su deseo era estar lúcido para ese momento y despedirse en paz y amor. Decía que no quería prolongar su vida de ninguna manera y tampoco estar conectado a ningún equipo médico.

Según el Ministerio de Salud, El Documento de voluntad Anticipada (DVA) es “aquel documento en el que toda persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales y como previsión de no poder tomar decisiones en el futuro, declara, de forma libre, consciente e informada su voluntad sobre las preferencias al final de la vida que sean relevantes para su marco de valores personales”.

Alba explicó que el Documento de Voluntad Anticipada permite tomar una decisión en un estado de salud que ya no tiene reversa “no tienes que llevarlo a ningún lugar y tampoco ir a notaria”. Dice que ese papel físico o digital que aún es debate de conversación plantea preguntas como ¿Cuál es su decisión de muerte? ¿Qué quiere que no pase en el proceso? Todo debe estar respaldado con la firma a puño y letra del paciente que hace la solicitud.

En un nuevo proceso de hospitalización, llevaron el documento y lo entregaron, una vez lo recibió el médico en urgencias, señala, Alba, comenzó un nuevo Calvario: “un proceso burocrático complejo, que se aleja del sentido de humanidad que significa semejante decisión, que pone sobre la mesa, la urgente necesidad que existe en el país de hablar más sobre la muerte y la decisión de morir dignamente, sobre el respeto por el derecho a la vida, que significa también el derecho a vivir y a decidir cómo vivirla con dignidad, un debate abierto y respetuoso sobre la decisión del individuo ante una situación agobiante y dolorosa que medicamente ya no tiene remedio, sobre la sensibilidad, empatía y sentido de humanidad que requiere el personal médico que debe enfrentar estas situaciones, sobre la capacidad de comunicar, clara, oportuna y de manera veras la información que le corresponde saber a paciente y su familia, sobre la vida mismas y la muerte como la otra cara de la misma moneda”.

Después de entregar el documento, por urgencias pasaron psicólogos, psiquiatras y otros médicos de diferente especialidad para preguntar una y otra vez sobre una decisión ya tomada con la suficiente claridad por el paciente, esto hizo que cada día fuera más triste y agobiante para todos. Luego, la falta de información clara fue evidente en el hospital para mi familia, se suponía que se había reunido el comité médico para analizar la solicitud, pero nunca la respuesta fue clara, primero dijeron que no, y después dijeron que, si había sido autorizada la eutanasia, pero nadie nos hablaba con claridad. Mientras tanto, la vida de Ever comenzó a apagarse.

“Después de nuestra insistencia para hablar con los médicos al respecto, porque no nos decían nada con claridad, ni nos explicaban como iba a ser el proceso, ni aparecía en el cuarto cuando estábamos presentes, finalmente nos atendió uno que dijo que esta había sido aceptada, en ese momento sus hermanas entendieron que cada día, era un menos de vida para Ever. Sin embargo, la respuesta llegó con una condición “amarga”. Le dijeron que “debían remitirlo para otro hospital porque en esta institución médica no le podian realizar el procedimiento”.

La vida de Ever estaba a punto de terminar sin cumplir su deseo de morir en las condiciones que nunca esperó verse. Fue trasladado entonces al hospital General de Medellín y allí el proceso empezó desde cero. Ingresó por urgencias, estuvo a la espera de la asignación de una camilla, luego fue ubicado y la remisión para la eutanasia tomó por sorpresa a los médicos, según recuerda la familia, algunos profesionales señalaban que nos le había tocado una remisión para eutanasia, se dieron comunicaciones internas entre ambos hospitales para lograr comprender la situación, y según informaron a la familia, la institución anterior no había remitido el acta de aprobación de la eutanasia, por lo que era necesario activar el comité del hospital para estos asuntos.

¿Logró su propósito?

Angustiada de ver a su hermano en adversas condiciones, Alba le preguntó “¿Qué quieres hacer? ¿Nos vamos a casa y mueres tranquilo?” El insistía “yo sigo en pie con la Eutanasia”. Pero en los fríos pasillos solo se veía caminar de un lado a otro a los médicos y enfermeras sin respuesta alguna. Hasta que un día llegó la noticia… Una noticia que no tenía marcha atrás “fue aprobada la Eutanasia”. Pero Ever ya no estaba en condiciones de decidir fecha y hora, su consciencia se desvanecía.

El Hospital comenzó a preparar todo y con su hermana que había sido delegada por Ever para tomar las decisiones si él no podía hablar, ni tenía consciencia, se determinó la fecha. Ya no eran semanas, eras días y minutos para que sus 4 hermanos comenzaran la despedida. Solo faltaba ajustar la disponibilidad del personal médico.

Llegó el momento de la despedida

Ever ya no hablaba, permanecía sedado. En la habitación hospitalaria se descontaban los minutos de una decisión de vida y muerte, que en la actualidad continúa siendo calificada como absurda e innecesaria. En su corazón había tranquilidad, dice Alba, con una profunda nostalgia. No era una despedida fácil. La madre de los 5 hermanos murió años atrás y, en el 2018, una gran tristeza había embargado a la familia con el asesinato de su sobrina de 24 años, en Caldas Antioquia, crimen que sigue en la impunidad, y que menguó su alegría. No obstante, señala que estas muertes los habían preparado para este instante, y que esta manera de decisión de morir de Ever, era como una especie de reconciliación con la hermana muerte, una muerte que permitía la despedida amorosa, tranquila y en paz, en la que las palabras, los silencios, los abrazos y las lágrimas, eran la síntesis, a pesar de todo, de una vida buena, generosa y compartida con Ever. Y llegó el momento, Ever no estaba lúcido, pero sus hermanas creen que las estaba escuchando bien. “Había dos amigos de él, del alma que lo adoraban. Y lo acompañaron en su último suspiro. “él se quedó muy tranquilo. Mi hermana al final se salió, yo me quedé en el cuarto con mi sobrino, con los dos amigos y con mi hija Samanta que estaba conmigo, el médico y la enfermera”.

Y la inyección que cumplió con su último deseo llegó “hasta el último minuto mi hermano fue amoroso y generoso, se abrazó a la muerte y ella lo acogió con suavidad, con ternura, se vio en sus gestos y su respiración suave, había en ese espacio mucha luz, mucha compasión y sobre todo mucho amor y dignidad”. Ever Humberto Upegui murió el 12 de agosto de 2022, aproximadamente 15 minutos después de recibir vía intravenosa los medicamentos que, con su previa autorización, le dieron el descanso que soñó.

Él siempre jugaba mucho con un mensaje -A mí ya se me está acabando el pasaje. Si, voy de Medellín a Caldas, ya voy por la Tablaza, ya voy en la Raya, ya estoy en la bomba de Caldas. Ya estoy llegando al cielo-”.

La Eutanasia: un debate necesario como camino de una muerte digna y la libertad del ser.

Al concluir la entrevista con Exclusivo Colombia, Alba reveló que su familia vivió un proceso difícil, que genera preguntas internas, interroga creencias a la vez que las desmitifica. Dice que sintieron los señalamientos por parte de quienes conforman las instituciones que atendieron a Ever, según ella, cuestionando la decisión de su hermano e incluso rechazó el cambio de hospital sin justificación. Dijo que entiende muy bien y respeta que los profesionales puedan tener objeción de consciencia, pero en el marco de los derechos, las instituciones hospitalarias deben garantizar los derechos de los pacientes, por lo cual, entre sus profesionales, deben contar con quienes si puedan realizar los procedimientos que requiera un paciente, que por demás es sobre todo un ciudadano. “Hay un proceso de deshumanización muy tenaz en la medicina, que requiere de mayor formación, vocación y mirar al otros con más compasión, afortunadamente en el hospital general encontramos varios profesionales con cualidades humanas que nos acompañaron de la mejor manera en el proceso”.

Noria, la hermana mayor dijo, entre lágrimas, que: “Para mi Ever fue generosidad total, era devolverle el amor que toda la vida tuvo hacia mí y hacia todos en general, para él éramos las -hermanolas”, éramos sus compinches y él nuestro compinche. Fue quien nos acompañó en nuestras tristezas y en nuestras lágrimas”.

“Hoy parte de las cenizas de lo que fuera el cuerpo físico de mi hermanito, alimenta la vida de un Magnolio: Almanegra de Ventanas. Especie endémica de los ecosistemas de neblina, en peligro de extinción. Se sabe que solo quedan unas cuantos individuos en el mundo y se dice que fue una de las primeras especies en el planeta que permitió la evolución de otras más. Es decir que es antigua, muy antigua. Ayer nos unimos a Salvamontes con este gesto de hermandad y vida, esperando que ese Magnolio florezca tan hermoso cómo floreció la vida de mi hermano sobre esta tierra, somos parte de la unidad y la vida continúa eternamente…🦋🌱❤️ (FAMILIA UPEGUI POSADA)

- Published in EXCLUSIVO, INVESTIGACIÓN

“Quiero que mi entierro sea con muchas flores y mis libros”: Gardeazábal, el escritor que tiene lista su propia tumba

Conversamos con el autor de Cóndores no entierran todos los días. El escritor habla de la muerte, de su tumba, de la reedición de sus libros.

Gustavo Álvarez Gardeazábal. El nombre no necesita introducción, tampoco adjetivos que lo precedan.

Los días del escritor son largos, y los pasa en su finca de Tuluá. Provinciano, como siempre se ha reconocido, se levanta en la mañana para darles de comer a los animales; camina por los potreros, pensando. Regresa a la casa y se entrega a la redacción y grabación de su podcast diario, una reflexión puntillosa, casi siempre incómoda, sobre la actualidad del país.

“Ya tengo todo listo para no dejar responsabilidades a nadie. Voy a dejar resuelto el traslado”

Ahora es viejo y por eso toma tres siestas al día. Ya no va a restaurantes, una de sus viejas “debilidades”, porque el covid le dejó una hiperacusia que le imposibilita estar en lugares cerrados y ruidosos. Lee dos o tres periódicos impresos, que cada día llegan más delgados. Todavía recibe visitas de políticos y empresarios que acuden a escuchar consejos, pero ya no los agasaja con sancocho, como antes; ahora solo toman tinto.

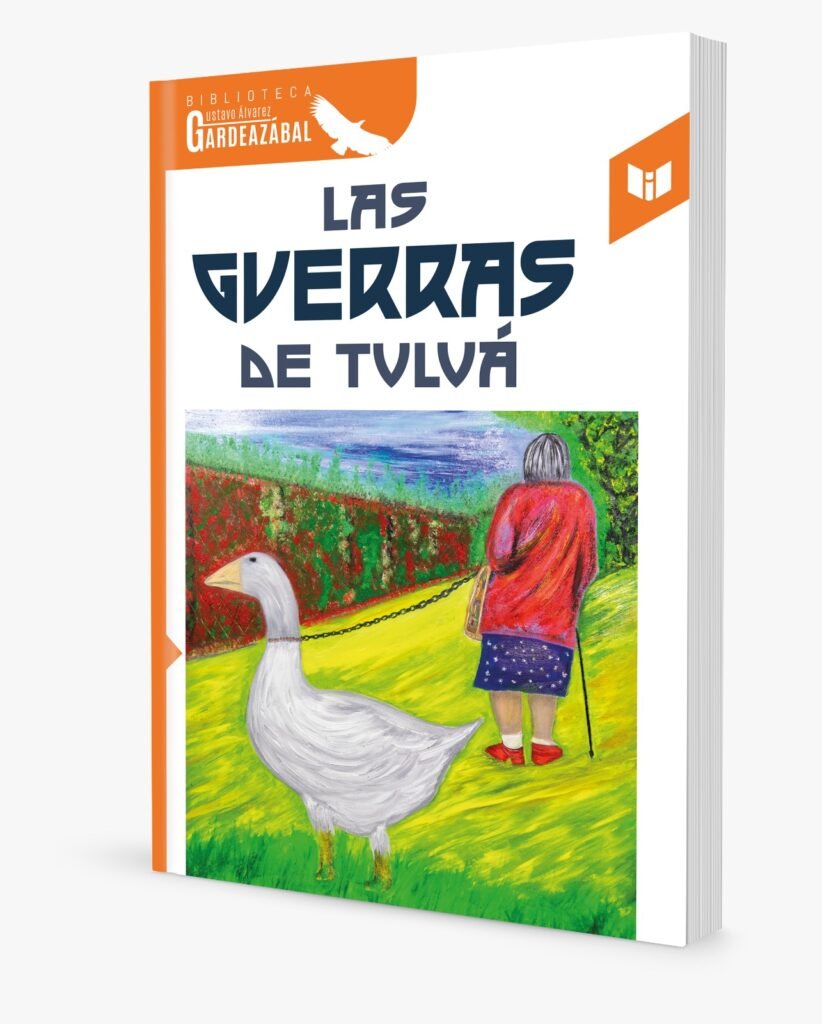

Gardeazábal no se arrepiente de su vida mediática, irreverente. En la tranquilidad de su finca recuerda los dos periodos en que fue alcalde de Tuluá y cuenta que Las guerras de Tuluá, uno de sus libros clásicos, fue reeditado en una alianza entre El Tiempo y el Éxito. “Qué más actual que ese libro, es lo que estamos viviendo hoy”, dice el escritor.

Gracias a esa alianza entre El Tiempo y el Éxito se van a reeditar 12 libros de Gardeazábal. El primero, que ya está en las vitrinas, es Cóndores no entierran todos los días, el recordado retrato de la violencia partidista en Colombia.

Los 78 años no son un peso sobre las espaldas del escritor, al contrario, parecen un aliciente para seguir viviendo. Después de estar en la cárcel, de sentirse perseguido por la derecha y la oligarquía, de ser expulsado de donde quiera que estuvo, Gardeazábal dice que esperará la muerte siempre moviéndose, con la cabeza en alto, luchando.

Gardeazábal estuvo en Medellín el 19 de abril de 2023. Fue una visita extraña, un tanto acelerada. Llegó al cementerio San Pedro en una tarde calurosa, ataviado con un saco gris y camisa negra, puestas las orejeras para evitar los dolores de la insoportable hiperacusia. Después de una ceremonia religiosa y una charla, Gardeazábal llevó en sus manos los restos de Tomás Carrasquilla, el escritor antioqueño por antonomasia, y los dejó en la tumba que los recibió para la eternidad.

En un discurso corto, pero elogioso, el escritor halagó la obra de su colega, a quien llamó “el más grande”. Gardeazábal dice que se sintió feliz, satisfecho de conducir los restos de Carrasquilla a la tumba. Con el regreso de don Tomás al cementerio San Pedro se completó una triada de escritores. Cerca de la tumba del autor de Frutos de mi tierra está enterrado Jorge Isaacs, quien en vida pidió que le dejaran descansar para la eternidad en Medellín. Los restos de Isaacs llegaron a la ciudad, provenientes del Valle del Cauca, en 1904, después de la Guerra de los Mil Días, en medio de un desfile y un homenaje pomposo.

Solo falta Gardeazábal. Esta es una historia tan insólita como la vida del propio escritor. En 2018, por medio de una carta muy lacónica, de unas cuantas líneas, le informaron que no sería recibido en el cementerio Libre de Circasia, como se había pactado hacía décadas. Gardeazábal quedó, entonces, exiliado del cementerio sin siquiera haber muerto.

Luego de escribir una columna contando tan inusual hecho, el San Pedro le ofreció un espacio. En 2019 llegó la escultura de tres metros que acompaña la tumba, esculpida por Jorge Vélez. Es una representación de Gardeazábal con unas alas que remiten a su obra cumbre, la que escribió cuando tenía 25 años: Cóndores no entierran todos los días.

Desde entonces, Gardeazábal espera el día en que sus restos sean traídos a Medellín. La tumba es inusual, como ha sido su vida. El ataúd irá de manera vertical porque, dice, si no se arrodilló a nadie en vida, tampoco va a hacerlo ante la muerte. “Ya tengo todo listo para no dejar responsabilidades a nadie. Voy a dejar resuelto el traslado”, cuenta el escritor.

Gardeazábal jugó un papel importante en la “repatriación” de los huesos de Carrasquilla y ahora está en conversaciones con los herederos de Manuel Mejía Vallejo para el traslado de sus huesos. También, por medio de llamadas y conversaciones espontáneas, ha intentado persuadir a Fernando Vallejo, pero este le ha dicho, casi refunfuñando, a su estilo, que no, que ese cementerio es de ricos.

Qué se siente tener la tumba preparada, que solo espera la muerte de su inquilino. Gardeazábal no siento mayor cosa, en realidad, pero sí sabe cómo quiere su entierro: “Quiero que sea con muchas flores, como una lluvia de flores, y que cada persona tenga uno de mis libros en sus manos”.

Alberto, el controvertido ventero que cuida la Plaza Botero de Medellín

Es el líder de la asociación de venteros Asobotero. Pese a que se muestra dadivoso, tiene sus contradictoras

Álberto Ávila se muestra como un hombre dadivoso. No lo dice, pero llama a la gente para que hable por él, para que cuente lo que ha hecho por los demás. A un vendedor de gafas, que se pasea con un icopor para exhibir sus productos, le conmina a contar la vez que lo llevó a pasear al parque Juan Pablo Segundo. Y así se la pasa buena parte del día, saludando de mano a los que pasan por la Plaza Botero, con un pito en la boca, un chaleco verde y una escarapela.

Alberto es el presidente de Asobotero, una agremiación que reúne a vendedores de artesanías y fotógrafos que se ganan la vida en la plaza. Son los que están dentro de las vallas que puso la Alcaldía, una estrategia que llamó el “Abrazo a Botero”. Fuera de las vallas quedaron los habitantes de calle, centenares de vendedores ambulantes, y el desorden de toda la vida que ninguna administración ha solucionado.

Asobotero ha jugado un papel importante en el cierre de la plaza. Alberto, a la cabeza de los 75 venteros que conforman la agremiación, ha tomado el papel de policía civil. Con un carné de la Policía Nacional, llega muy temprano a la plaza. En la mañana levanta a los habitantes de calle que han pasado la noche en los jardines. Anda con un pito en la boca y lo acciona para llamar la atención.

Con la satisfacción del deber cumplido dice que la plaza no es la de antes. “Ya no hay esa pestilencia en los jardines, ni hay robos dentro de las vallas. El desorden se quedó por fuera”, comenta, orgulloso.

Y es cierto, la plaza no huele a la podredumbre que era hace un año. Adentro todo parece marchar bien, sin mayores sobresaltos. Pero unos metros fuera de las vallas, en dirección al Parque Berrío, hay un muladar que expide un hedor insoportable. A la vista de todos, hombres y mujeres hacen sus necesidades al aire libre, junto a un CAI de la Policía, y el suelo se ha convertido en un charco pestilente.

La influencia de Asobotero se limita al interior de la plaza, y no es absoluta: en el costado sur hay decenas de mujeres dedicadas a la prostitución, y son ellas las que mandan en esa zona. Aun así, Alberto se ha convertido en una autoridad del lugar. En la tarde de un jueves, un hombre exaltado se le acerca y le cuenta que hay unos “carechimbas” que otra vez están estafando a los mexicanos. Ajustándose el carné que le cuelga del cuello, Alberto llama a los policías y pone la queja.

Luego camina con la frente en alto, altivo, saludando de nuevo a los venteros que hacen parte de la asociación. Alberto dice que lleva 20 años en Botero, y en ese tiempo ha visto de todo, entre ello varios asesinatos. “Esta plaza es todo para mí, significa mucho”, dice.

“Hay unas personitas acá que solo critican y no trabajo. Yo me mantengo volteando, dando la cara por la plaza, y ellos no lo hacen”.

La imagen del ventero convertido en patrullero puede parecer pintoresca. Hay otros que no piensan lo mismo. En Botero hay varios venteros que no creen en Asobotero, y acusan a Alberto de excluirlos. Para ellos, el patrullero civil se ha querido adueñar de la plaza, que es un espacio público que les “da de comer” a todos.

Un vendedor de sombreros dice que Alberto llegó después de él y se ha sentido fastidiado y perseguido. Hace unos meses, el vendedor de sombreros golpeó a Alberto por una discusión, una “calumnia”, dice, y la Policía tuvo que intervenir. Otro ventero cuenta que hace años tuvo un encontrón con el presidente de Asobotero, y la cosa también terminó a los golpes.

Alberto se defiende y dice que sus detractores siempre hablarán mal de su trabajo: “Hay unas personitas acá que solo critican y no trabajo. Yo me mantengo volteando, dando la cara por la plaza, y ellos no lo hacen”. Alberto se muestra dadivoso, de nuevo, e invita a sus contradictores a tomar un tinto para arreglar las diferencias. Dice: “Yo soy así, yo vivo para servirle a la gente. Le hice una promesa a Dios de que iba a servir, y eso estoy haciendo”.

Más allá de la controversia entre los venteros, la estampa de Alberto abre la pregunta de hasta dónde pueden interferir los civiles en la toma de decisiones en los espacios públicos. La nueva administración de la ciudad tendrá que tomar la decisión de seguir o no con el llamado Abrazo a Botero, y eso puede cambiar las cosas de manera radical.

Darío Gómez tiene su evangelizador sobre la Tierra: esta es su historia

Wílmar Quintero es un fanático del Rey del Despecho que cada ocho días limpia la tumba del ídolo.

La voz de Darío Gómez resuena en el Parque Berrío. Es viernes, 2:00 de la tarde, y el sol cae casi perpendicular. Desde la estación del metro se escuchan las letras tristes, desgarradas: tú, que turbaste mi mente, la falsedad te vendió. No hay derecho a que mi suerte me castigue sin razón. Darío Gómez está muerto, pero su voz, al menos una muy parecida, está ahí, en el centro de Medellín, en una tarde calurosa, y la gente se detiene, presta atención al melodrama, aplaude.

No es Darío Gómez quien canta, es Wílmar Quintero, un hombre bajo que lleva zapatos de charol, pantalón negro bien planchado, saco blanco, camisa y corbatín. Se mueve bajo un almendro que le ofrece su sombra y que atenúa el calor de la tarde. Wílmar tiene un parlante rodante en el que amplifica su canto, y se va moviendo por las baldosas del parque. Detrás suyo hay un hombre que, de cuclillas, hace muecas de dolor, como si el fuego abrasara su piel, y aprieta una botella plástica, llorando, quejándose, casi aullando.

—Esta canción, escúchenla—dice Wílmar alzando la voz, con énfasis—, es de las primeras que grabó Darío Gómez. Presten atención a la letra.

El show continúa en el Parque Berrío. En las escaleras del metro hay decenas de escuchas, casi todos hombres, que prestan atención a cada movimiento del cantante. Hay un vendedor de helados, Helados El Bacán, que ofrece conos a los espectadores. Alguien más pasa tarareando la canción que Wílmar canta a la distancia.

Wílmar tiene 40 años, nació en Cocorná y no tiene hijos. Hace poco tuvo una relación, convivió con una mujer, pero no resultó bien. Lo suyo, dice entre risas, es más el despecho que el amor. Tenía seis años cuando tomó conciencia de las canciones de Darío Gómez. Eran muy escuchadas en el campo, allá en Cocorná, y entonces se dejó seducir por las letras, el dolor que imprime el Rey del Despecho.

“Hay gente que se acerca y me dice que estoy haciendo mímica, que no estoy cantando. Después se sorprenden y me dicen que canto muy parecido”.

Dice Wílmar que se sabe más de 500 canciones de Darío Gómez, desde las primeras hasta la última que grabó. Hay una en particular que recuerda con amor, o con un despecho pueril: Ocuparon tu lugar.

—En el colegio me enamoré de una niña. Ella me rechazó, y al tiempo conseguí una noviecita—Wílmar sonríe al recordar—. Al darse cuenta, la primera vino a buscarme, y le dije, con la canción, “ocuparon tu lugar”. Era una cosa de niños.

El fanatismo por Darío Gómez fue creciendo en el corazón y la garganta de Wílmar. No solo le gustaba escuchar sus canciones, sino también cantarlas imitando al ídolo, haciendo las mismas inflexiones, subiendo y bajando el tono como el Rey del Despecho. Porque, más que cantante, Wílmar es un imitador.

—Hay gente que se acerca y me dice que estoy haciendo mímica, que no estoy cantando. Después se sorprenden y me dicen que canto muy parecido.

Bajo el laurel, que arriba se mueve levemente por la brisa, el cantante recuerda el día en que conoció al ídolo. Fue en un concierto en una discoteca. Metido en el público, extasiado, Wílmar agitaba una pancarta enorme que él mismo había hecho. Llevaba la consigna de que quería conocer a Darío. Este vio el letrero y ordenó que “subieran a ese muchacho a la tarima”.

—Fue la felicidad más grande—recuerda Wílmar—. Me subí y me dio la tembladera, la lloradera, qué más iba a hacer con el ídolo ahí. Entonces cantamos juntos.

El imitador, en realidad, es un evangelizador. Los fines de semana canta en shows privados, cantinas y discotecas, pero sale a las calles para que la gente recuerde al ídolo, para que escuchen sus canciones; va de un parque a otro recordando las más viejas, que casi nadie recuerda, para hacerlas sonar de nuevo. Wílmar es el evangelizador de Darío Gómez sobre la Tierra, el cultivador de su legado.

Cada ocho días va a la tumba del cantante, en Campos de Paz, y se queda un rato allí, recordándolo. En el parlante reproduce sus canciones, a veces canta. Con las manos limpia la placa que la lluvia y la tierra ensucian. En el Parque Berrío, bajo el almendro y el pasar incesante de la gente, dice:

—Con él hasta el final. Voy a cantar sus canciones hasta que me muera.

Una noche en la esquina de los mariachis: crónica de una música venida a menos

El éxito del reguetón y de otros ritmo ha relegado a la ranchera. Los músicos se la pasan la noche entera buscando clientes, muchas veces de manera infructuosa.

El uniforme azul, de cuerpo completo, con encajes dorados; el moño exuberante en el cuello, los zapatos blancos, impecables. Jairo Loaiza se viste en la tarde, después de dormir hasta pasado el mediodía. Se tira hacia atrás el pelo gris, lo que le da relieve a su cara, a sus pómulos prominentes, a su nariz un tanto desproporcionada. Sale de su casa, impaciente, y a las 5:00 de la tarde, por tardar, está en la esquina de los Mariachis.

Jairo ha pasado la mayor parte de sus noches en la 70 con Colombia, esperando clientes, jugando billar, conversando sobre la acera. A comienzos de los 80, cuando la afición por el tango declinaba, Jairo se metió a cantar rancheras. La voz le daba para interpretar canciones de Antonio Aguilar, de José Alfredo Jiménez, tan de moda en esa época.

“Yo me quedo acá hasta las 4:00 de la mañana, nunca me voy antes”.

Eran los tiempos del frenesí mafioso, de las bacanales traquetas. Hombres estruendosos llegaban ahí, a la 70 con Colombia, y se llevaban a los mariachis a fincas suntuosas, con piscinas, y los ponían a cantar la noche entera, a veces hasta las 9:00 de la mañana. Era el derroche, el amor por los caballos, por las rancheras.

Eso recuerda Jairo en una noche de jueves de 2023. Quedan pocos mariachis de esa época, la mayoría ha muerto. Jairo tiene 65 años y todos los días llega a la esquina bien ataviado, el pelo hacia atrás, los zapatos impecables. No se cansa de esperar clientes, de dejar que las horas, alargadas por la modorra, se sucedan hasta que salga el sol.

—Yo me quedo acá hasta las 4:00 de la mañana, nunca me voy antes.

“Esto ha disminuido mucho, y creo que tiende a desaparecer—Jairo esboza una sonrisa sorda—. Hay mucho mariachi y cada vez menos clientes.

La noche apenas comienza. Algunos trompetistas, sentados en una escalerita, les sacan notas a sus instrumentos. Los tiempos de bonanza no son más que un recuerdo bien atesorado. En la esquina hay un billar que funciona hasta las 4:00 de la mañana, la única distracción de los músicos.

Jairo habla con la jerga del lugar. “Acá se pelusea”, dice, refiriéndose a que los clientes llegan al granel, y son escasos la mayoría de las noches; cuando no pica siquiera uno, Jairo dice que se “blanqueó”, y no tiene de otra que irse para la casa, casi al amanecer, para esperar una compensación del destino.

—Esto ha disminuido mucho, y creo que tiende a desaparecer—Jairo esboza una sonrisa sorda—. Hay mucho mariachi y cada vez menos clientes.

Tal vez, piensa Jairo, a la ranchera le pasa lo que al tango en los 80. Los gustos del público y las exigencias de la industria van cambiando. No hay peor jornada que cuando hay conciertos en el Atanasio. Entonces, los mariachis saben que la blanqueada es muy probable. La gente va en otra honda, consumiendo otra música, y las canciones de José Alfredo, de Javier Solís, Pedro Infante, se van quedando en el olvido, solo viva en la mente de los más viejos.

La música popular, que tiene sus raíces en la ranchera, ha sido una tabla de salvación para los mariachis. Hasta canciones de Diomedes han tenido que montar para no quedar en la irrelevancia. Fabio, un compañero de Jairo, dice que un mariachi ahora tiene que hacer de toda para sobrevivir.

A veces tienen que aguantarse malos ratos de cuenta de los clientes. Como la vez que Jairo y Fabio fueron a San Jerónimo y tocaron en una fiesta. Era un quinceañero, recuerdan. Cuando terminaron de cantar, el cliente les dijo que les pagaba en Medellín. A regañadientes tuvieron que arrancar tras él, pero no contaron con que en la ciudad, ya llegando a la 70 con Colombia, el cliente se les esfumó.

—Creo que los otros le dieron la plata y él se la robó—, dice Jairo—. Ellos no saben cómo vivimos o trabajamos nosotros, pero eso está mal hecho.

Jairo, animado por la conversación, recuerda que una vez fue a tocar, con su conjunto Acapulco, una serenata en Bello. El cliente les había dicho que los necesitaba para congraciarse con su mujer. El conjunto empezó a cantar y la mujer, que estaba herida con su marido, salió a la ventana, con un arma, y les comenzó a disparar cerca de los pies. Saltando, como estuvieran bailando, los músicos esquivaron los tiros.

—Ja, ja, ja, eso ha pasado. A muchos mariachis también les han tirado agua cuando la mujer está enojada—recuerda Jairo—, eso pasa en este trabajo.

A medida que la noche avanza, el aire se hace más fresco y las calles se van quedando solas. Los que tocaban las trompetas se han ido, y solo a la distancia, desde el otro lado de la calle, se escucha la música y las conversaciones del billar.

Jairo no quiere retirarse. A sus 65 años se siente jovial y útil. No es demasiado lo que le da su vida de mariachi, pero le sirve para aportar en la casa y sentirse autónomo. No asume la baja de clientes como una tragedia, sino como algo natural del arte. Jairo, en la noche que se hace más oscura, conserva la dignidad en la palabra, en la manera en que recuerda los tiempos dorados.

—Yo no me quiero ir para la casa. He pasado tantas noches acá que ya soy más de acá. Con esto levanté a mis dos hijos, acá seguiré.