Tango, graffiti, salsa y libros: historias de cómo cambiaron los barrios de Medellín

La ciudad se convirtió en un espacio fértil para el arte y la cultura

Medellín fue la ciudad de los 6.809 homicidios en un solo año, la de los bombazos, la del miedo sin fin. Fueron años aciagos los que atravesó la ciudad, una urbe que había crecido a la fuerza en un valle interandino, próspero y muy fértil. Nadie se hubiera imaginado que la apacible villa de comienzos de siglo habría de convertirse en una trinchera de la guerra, del horror. Pero, así como tocó el infierno, se levantó, y aunque no volvió a ser la de antes, tomó un rumbo inesperado.

Hay muchas expresiones artísticas que retratan a esa Medellín del horror, empezando por La vendedora de rosas o Rodrigo D, pasando al periodismo en No nacimos pa semilla o a la literatura en novelas célebres como El cielo que perdimos, de Juan José Hoyos, y La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo. Esta última es una hipérbole que muy bien describe a esa sociedad enloquecida que se volcó a la autodestrucción.

El Cielo que perdimos, en cambio, muestra a una ciudad que se está derrumbando, una ciudad en la que se cuentan los muertos, pero a nadie le importan esos muertos. Ya nadie presta atención a los comunicados de la Policía en los que se informa sobre los homicidios de cada noche. En eso se convirtió Medellín a finales del siglo pasado.

Paralelo a la violencia florecieron iniciativas en las esquinas de la ciudad, en los barrios empinados y alejados del centro. En El Picacho, en lo más alto de las montañas del occidente, nació una corporación para hacerle frente a la violencia, el abandono y la falta de oportunidades. Lleva más de 30 años brindando una nueva forma de ver la vida desde la ladera, una forma en que caben el arte, la cultura y la agricultura.

Del otro lado del río, en la comuna de Manrique, surgieron colectivos de baile que aprovecharon el alma tanguera del barrio. Mover el cuerpo, pasearse por una sala de baile, salvó a muchos de las garras de la violencia. Después llegaron otros ritmos que complementaron al tango.

La cultura fue para muchos un escape de la realidad que vivía la ciudad. Hay muchas de esas alternativas que sobreviven hasta el día de hoy. Es cierto que Medellín no es un remanso de paz. El año pasado cerró con 389 homicidios. La cifra es absurdamente más baja en comparación con el triste record de 1991, pero una vida humana perdida es una tragedia para toda una sociedad.

También es cierto que, ante los ojos de las autoridades, hay un gobierno criminal en Medellín que controla hasta los precios de los huevos y las arepas. Para cambiar eso, en el barrio La Torre, de la comuna 1, surgió un piloto de paz. Son 25 barrios los que se unieron para crear una comunidad de paz, para exigir que llegue el Estado y sea este el que imponga las normas y no “los muchachos de la vuelta”, como siempre ha sido.

Medellín, aunque tenga mucho por mejorar, no es la de antes, la de los años aciagos y la zozobra infinita. Y si es así es gracias a su gente, que se ha juntado para, desde las esquinas, decirle no a la guerra. Solo un arma ha empuñado toda esa gente: la cultura.

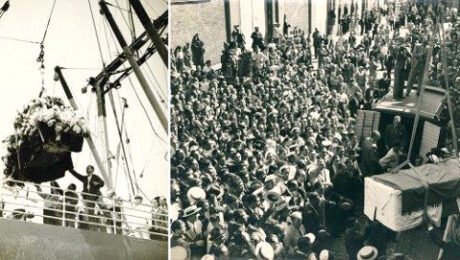

En Santo Domingo, hamacas y libros desplazaron a los combos

En el barrio La Torre hay una terraza que desde hace años fue ocupada por expendedores de droga. El sitio, que es un mirador, se había convertido en el horror de muchos. Pero hace casi dos años llegó Carlos Andrés Mesa, un líder social, que quiso transformar el panorama. Lo logró con muy poco: 350 libros y unas cuantas hamacas. “Hoy tenemos un espacio recuperado, lleno de cultura. Los niños vienen y leen en las hamacas. Con libros y cultura logramos desplazar el vicio”, comenta Mesa, el líder del proyecto.

Santo Domingo fue uno de los barrios más temidos de Medellín. Hoy, propuestas como Lectores a la Hamaca ofrecen un horizonte diferente a los niños. Tienen la posibilidad de vivir lo que tal vez sus padres no pudieron; a la guerra y las drogas les tocó cederle el espacio a los libros, las hamacas y los niños.

Manrique creó la ruta del tango

Manrique, el barrio tanguero por excelencia, el que creció junto al tranvía, tiene ahora una ruta turística. A finales de 2022 lanzó el “circuito” de la comuna 3, un recorrido que comienza en la 45, en la estatua de Carlos Gardel, y que continúa loma arriba, al ritmo de salsa o del quejido de un bandoneón. Hay mucho por ver, por contar, dicen sus habitantes, que ahora tienen un lema: “del barrio al mundo”.

La idea es dejar el estigma que cayó sobre el barrio, en especial entre los años 80 y los 90, pero que todavía pesa. En aquellos tiempos, como pasó con la ciudad en general, el barrio sufrió los estragos de la violencia, de una generación que crecía sin futuro, sin un horizonte posible. Catorce corporaciones, con la ayuda de cuatro fundaciones, pensaron en la esencia del barrio, es decir, qué era eso que podía ofrecerle al mundo.

La comuna 1 tiene su propio “grafitour”

La transformación de la comuna 13, que muchos llaman resiliencia, es conocida en todo el mundo. Su historia de violencia y superación es conocida por miles de turistas que llegan cada día a la ciudad. Pero en la montaña del frente, en la comuna 1, ha pasado casi desapercibido un proceso similar.

La propuesta está cerca de la siniestrada Biblioteca España, que hoy está en reparaciones. Se llama Museo Urbano de Memoria y tiene como fin mantener la memoria de lo ocurrido en esas laderas, desde la instalación del alcantarillado hasta los sucesos más dolorosos de la violencia. Este proyecto ha sido resaltado por la red Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia.

También tiene un espacio que se renueva cada 20 de julio con motivo de la Independencia. La comuna ya pasó por su peores días y el arte está ahí para que eso no se olvide, para que esos días no vuelvan nunca.

La Casa Morada en que se cultiva arte en la comuna 13

En la comuna 13 hay una casa diferente a las demás. Desde 2012 abrió sus puertas Casa Morada, un espacio para la creación artística y el “agroarte”, un modelo que permite conjugar la siembra con la agricultura.

Desde entonces, los habitantes de la comuna y la ciudad se han acercado a crear proyectos en pro de las comunidades. La comuna 13 fue uno de los territorios más golpeados por la violencia y, por si fuera poco, sufrió la Operación Orión. Muchos de los sobrevivientes de aquellas épocas han transformado el dolor en fundaciones y colectivos de arte que han cambiado a la comuna.

- Published in CIUDAD

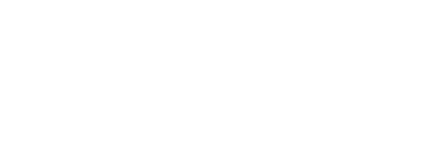

En tiempos de celulares e Instagram, los fotógrafos de la Plaza Botero se aferran a sus cámara para no desaparecer

Historia de dos fotógrafos que llevan más de 20 años en la plaza

Cuando Ramón Durango comenzó a tomar fotos en la Plaza Botero, hace 23 años, no existían Instagram, Tiktok o Facebook. El celular más moderno en ese entonces era el Nokia 330, que daba una imagen en tonos verdes y servía para llamar, recibir llamadas y jugar culebrita, poco más. Tomarse una foto implicaba tener cámara y sacar el rollo para irlo a revelar. Los fotógrafos como Ramón se paseaba por la Plaza tomando fotos a una familia y a otra, sin detenerse.

El mundo ha cambiado mucho desde entonces, al menos en apariencia. Medellín es hoy una ciudad turística, muy diferente a la de 2001, que todavía cargaba la cruz de haber sido la ciudad más violenta del mundo durante los años 90. Ahora, la plaza, que está en todo el centro de la ciudad, es lugar de peregrinación de personas de todo el mundo. Los visitantes llegan para visitar las 23 esculturas que Fernando Botero le legó a la ciudad.

El plan, obviamente, incluye tomarse fotos con las esculturas. El objetivo: subir a redes sociales y dejar constancia de la visita. Los turistas, a diferencia del lejano 2001, llegan con sus celulares y posan. Se toman fotos que de inmediato van al archivo de Google y que en segundos se pueden subir a las redes sociales para que todos las vean.

Pues bien, Ramón, como en 2001, así parezca anacrónico, se resguarda del sol y ofrece fotos. Carga dos cámaras, una digital y otra que saca instantáneas. Ramón no hace parte de Asobotero, la asociación que reúne a la mayoría de venteros de la plaza. Él y los demás fotógrafos tienen rancho aparte y sostienen una rencilla con el jefe de Asbotero, Alberto Ávila, un hombre que se pasea con un pito y vigila la plaza. Exclusivo Colombia ya escribió un artículo sobre él.

Pero volvamos a lo que nos atañe en este artículo. Ramón es un hombre optimista. Aunque reconoce que el trabajo se ha venido a menos, dice que el éxito depende de la habilidad del vendedor. Aplica, sin decirlo, aquel adagio de que un buen vendedor vende hasta un hueco. Y eso, más o menos, viene siendo lo mismo que vender una foto impresa en tiempos de Instagram y celulares.

“El trabajo se ha venido a menos, obvio, pero yo puedo decir que nunca me he ido sin un peso para la casa. Cualquier cosa vende uno, lo importante es saber moverse y saber ofrecer”, dice Ramón.

Es un trabajo de persuasión. El cliente bien puede tomarse una foto con el celular y subirla a Instagram de inmediato, pero Ramón contraargumenta: la foto en papel dura más, se pierde si el celular se daña. Después de dar argumentos similares, algunos se animan a sacarse la foto física.

Ramón da dos opciones: la instantánea o la digital. La instantánea tarde unos cinco minutos, la digital unos diez mientras va a un estudio cercano para imprimirla. La digital tiene una ventaja, y es que los bordes están adornados con las esculturas de Botero en un mosaico colorido.

Ramón dice que los gringos no son buenos para tomarse fotos, que convencerlos es como “un parto de mula”. En cambio, los latinoamericanos son más afectos a la foto física. “Los que más compran son los panameños y los dominicanos, también los colombianos”, dice el fotógrafo.

Antes de la plaza Botero, Ramón montó una fábrica de arepas, pero por un inconveniente tuvo que salir de ese negocio. Como ya sabía tomar fotos de manera empírica, pues nunca recibió clases, empezó con su cámara en los alumbrados del río y luego dio en Botero.

A Ramón le gusta su trabajo, tanto así que su esposa, Catalina Torres, es colega porque él la convenció de tomar fotos. Catalina quería trabajar y Ramón se ofreció a enseñarle a tomar fotos. Después de cacharrear con la cámara, Catalina empezó también a tomar fotos instantáneas en los alumbrados del río. Hoy la pareja de esposos llega todos los días desde El Popular y se pasa todo el día en la plaza tratando de convencer a los turistas de que se tomen fotos físicas.

Catalina es igual de optimista que Ramón, pese a que su oficio se haya visto reemplazado casi en su totalidad por los celulares. Ella dice que el secreto es saber ofrecer, tener poder de convencimiento. En otras palabras, saber vender un hueco. “Es que los celulares, por buenas fotos que tomen, nunca van a igualar las que hace una cámara. Eso hay que decírselo al cliente. Nunca va a ser lo mismo una foto con celular”, dice Catalina.

Aunque el mundo ha cambiado mucho desde 2001, cuando no existían Instagram ni los celulares con cámara, los fotógrafos de Botero se han resistido aferrándose a sus cámaras. Hoy quedan unos doce, contando a Catalina y Ramón. Se aferrarán a los obturadores para no desaparecer.

- Published in CIUDAD

La historia de cómo Abejorral se unió para celebrar los quinces de las niñas que no habían tenido fiesta

Catorce adolescentes pudieron gozar de su fiesta de quinces gracias a la iniciativa de la primera dama y la generosidad de los abejorraleños

Las redes sociales se han convertido en amplificación de las excentricidades. En Tiktok, Instagram y los shorts de Youtube abundan videos de personas visitando lugares paradisíacos o celebrando fiestas fastuosas, salidas de toda proporción. Hace unos meses, por ejemplo, una quinceañera llegó a la iglesia en una tractomula. El video, como era de esperarse, se hizo muy popular en redes. Otras quinceañeras han llegado haciendo equilibrio sobre un caballo de paso fino, sosteniéndose el vestido, para bailar el vals. Cuanto más gasta y cuanto más llama la atención, mejor: esa es la premisa.

Pero la cara tiene otra moneda. En los barrios de las grandes ciudades, pero principalmente en el campo, hay miles de familias en la brega diaria por la supervivencia. ¿Cómo pensar en una fiesta cuando la carne sube cada día, cuando la inflación amenaza empobrecernos a todos, cuando los arriendos se vuelven impagables? Según el Dane, el índice multidimensional de pobreza en las ciudades está en 12,1%, mientras en el campo asciende hasta 25,1%.

Es escandalosa la desigualdad de ingresos y niveles de vida entre el campo y las grandes ciudades. Si apenas se suplen las necesidades básicas de supervivencia, ¿cómo pensar en una fiesta? Y entonces comienzan las cuentas: el alquiler del salón, la comida, el licor, los souvenirs, el dj que programe la música, los meseros para que atiendan a la gente; la decoración, las bombas, los dulces, los centros de mesa, etc, etc, etc.

Celebrar unos quinces es un lujo. Eso lo entendieron bien en Abejorral, un extenso municipio del Oriente de Antioquia. Abejorral está sobre una meseta alta, a 2.275 metros sobre el nivel del mar, pero buena parte de su territorio es rural y bastante disperso. Es tan grande el municipio que tiene frontera con Santa Bárbara, en el Suroeste de Antioquia. Hay veredas que están a dos horas o más del casco urbano y a ellas se entra por carreteras destapadas que van subiendo y bajando por una geografía muy quebrada. Según la última medición del Dane, el 8,7 por ciento de los abejorraleños son adolescentes.

Como es lógico siendo un municipio extenso, buena parte de esa población está asentada en las veredas. Conociendo las dificultades de las personas que viven en la ruralidad, la primera dama del municipio, Blanquita que es profesora, pensó en las niñas que este año cumplieron quince y que por dificultades económicas no pudieron tener fiesta ni festejo alguno. Blanquita tiene dentro de su agenda los asuntos sociales, principalmente lo relativo con la niñez.

Pues bien, se puso en la tarea de darle un rato de felicidad a las señoritas que no habían tenido ni el más pequeño jolgorio. Teniendo esa idea muy fija en la cabeza, la primera dama, a través del municipio, abrió una convocatoria para que las niñas de la ruralidad se inscribieran y pudieran gozar de su fiesta de 15 años. Hubo que fijar varios requisitos, por supuesto: haber cumplido los quince años durante este 2024 y que no hubieran tenido ningún tipo de celebración.

Entonces pasó lo más bonito de esta historia. El rumor de una celebración de quinces colectivos se regó por el pueblo y la gente comenzó a estirar la mano en son de ayuda. Comerciantes, funcionarios de la administración y personas del común aportaron para que las niñas de la zona rural pudieran gozar sus quinces. Un grupo de música incluso donó sus horas de trabajo para amenizar la celebración.

También hubo animadores que, por supuesto, ofrecieron su trabajo en pro de las cumpleañeras. No es difícil imaginar el engranaje de un pueblo en función de una buena causa. Los comerciantes donando desinteresadamente sus productos, los músicos ofreciendo horas de entretenimiento con su talento. “Fue una iniciativa que recogió todas las voluntades de la comunidad abejorraleña. A las niñas las maquilló y les prestó los vestidos una empresa que se llama Creativo Colors con un grupo de voluntarios que las pusieron muy bonitas”, contó Leonardo, de la oficina de comunicaciones de Abejorral.

Fueron catorce las cumpleañeras que pudieron gozar de una fiesta inusual, pero muy sentida. Llegaron al salón con sus vestidos, unos rojos con lentejuelas y otros grises, blancos. Posaron para las fotos sosteniendo velones que representan la esperanza, que las oportunidades pueden estar a la espera.

- Published in CIUDAD

Conozca el recorrido del grafiti de la comuna 1: el “grafituor” que toma fuerza en Medellín

En Santo Domingo Savio está el Museo Urbano de Memorias, una galería al aire libre que cuenta la historia de esa zona de la ciudad

Eso que está por allá en la montaña, en esa parte empinada, es la comuna nororiental. Ninguna de las 16 comunas de Medellín lleva ese nombre. ¿Qué es, entonces, la nororiental? La respuesta fácil es que está constituida por varias comunas: Manrique, El Popular, Aranjuez y Santa Cruz, todas ellas asentadas en la ladera de la montaña que va a dar con Santa Elena y el oriente de Antioquia. Podría agregarse que sus barrios crecieron con el siglo XX, y que fueron presa de una violencia rabiosa, de una inquina de origen atávico.

Todo eso es cierto, pero la nororiental es más. Los que llegan a Medellín, amén de visitar la plaza Botero y los vestigios del cartel de Medellín, van siempre, sin excepción, a la comuna 13. Se pasean por las escaleras eléctricas, comen paleta de mango biche, se toman fotos, pero, principalmente, hacen un recorrido por una galería de arte urbano a cielo abierto. Los murales cuentan la historia de la comuna, desde la dolorosa Operación Orión hasta el resurgir del barrio.

Los turistas, en cambio, desconocen que la historia de la comuna 13 se extrapola a buena parte de la ciudad. En la comuna 1, es decir, en lo alto de la nororiental, hay una galería igual o más grande que la de la 13, e igualmente simbólica y rica en historia. Es más, hay cosas que no hay del otro lado del valle. Entre Santo Domingo y Granizal está el puente Bicentenario, una estructura de acero que une a los dos barrios. El puente, aunque suene inverosímil, relata el devenir de la comuna, desde el asentamiento de miles de desplazados hasta nuestros días.

Cien años han pasado desde que se construyó Aranjuez, en la década del 20, y le siguió Manrique. Por eso, el puente retrata a un burro: es la representación de tiempos que parecen remotos, cuando las familias, llegadas a la ciudad, subían en burro a las partes altas de la montaña, por caminos sinuosos y empantanados, para levantar sus casas.

En el puente también se ven las casas de “arquitectura criolla”, es decir, las viviendas de uno o dos pisos de ladrillos sin revocar y techos de zinc, de puertas metálicas y escaleras empinadas. Otra parte de la obra está dedicada al tango, la música por excelencia de Manrique durante el siglo pasado. En ese barrio está la casa gardeliana, además de una estatua del zorzal criollo. También hay una ruta turística para conocer los bares en los que todavía suena y se baila el tango.

Como decíamos al comienzo, la nororiental es más que la historia repetida de un barrio empinado dominado por la violencia. La nororiental es un conjunto mucho más complejo que va desde la violencia, por supuesto, pero atraviesa las luchas de las comunidades, la cultura, la música, el arte.

Hagamos un pequeño recuento de la historia de lo que ahora se conoce como la nororiental. En 1923 se inauguró la línea Manrique del tranvía. El sector se había poblado hacía apenas unos años. En 1916, Manuel J. Álvarez compró los terrenos que se convertirían en el barrio Pérez Triana, en Aranjuez. Un año más tarde comenzó la urbanización de lo que sería el barrio Berlín, donde se ofreció vivienda a la clase trabajadora. En 1931 se inició la construcción de la iglesia de Manrique, bautizada como el Señor de las Misericordias, de estilo neogótico. Las fincas en que pastaba el ganado se convirtieron en extensos barrios obreros. La iglesia sigue siendo ícono de la nororiental, y se ofrece a la vista en lontananza con sus torres góticas que pretenden rascar el filo de las montañas.

Ahora bien, esa es la historia de la parte baja, la más antigua. Los barrios altos como El Popular y Santo Domingo obedecieron a un fenómeno diferente, asociado a la migración forzada de miles de personas que llegaron del campo. La herencia campesina todavía es palpable en los barrios: las gallinas revolotean por los patios, los gallos cantan al amanecer y aún es posible encontrar marraneras.

La población de la parte alta de la montaña comenzó a mediados del siglo pasado, después del asesinato de Jorge Elicécer Gaitán. El campo colombiano se convirtió en una trinchera en la que conservadores y liberales se sacaban las tripas. Al respecto, dice la canción interpretada por Garzón y Collazos:

Y al alma del campesino llega el color partidiso

Entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino

Todo por esos malditos politiqueros de oficio

Los barrios, como es natural, crecieron de cualquier manera, con el ímpetu de las necesidades. Los campesinos y sus hijos levantaron las casas de adobes como pudieron, algunas al borde de quebradas o en terrenos quebradizos. Había que aprovechar cualquier resquicio libre, tirar abajo la vegetación, rozar y construir.

El Estado llegó unos años después, como pasa a menudo. Ahora está el metrocable y la malograda biblioteca España, rebautizada nororiental.

Toda esa historia de la comuna está recogida en el Museo Urbano de Memorias, el nombre que lleva la enorme galería que han ido pintando en la comuna 1. El líder del proyecto se llama David Ocampo, y es del barrio. Davis cuenta que para recoger la historia de los recovecos de Santo Domingo y sus aledaños, entrevistaron a 2.000 personas, la mayoría ya ancianos, para que contaran cómo habían fundado los vecindarios, levantado la primera iglesia, la primera escuela.

En la investigación descubrieron datos interesantes, como que el barrio Santa Cecilia no se llama así por la santa, sino porque con ese nombre bautizaron a la primogénita de uno de los fundadores del vecindario. La cuadra de los Sanducheros no se conoce así por un negocio de emparedados, sino por un grupo armado que delinquió en los 90.

Pero los murales no cuentan solo la gran historia, por decirlo de alguna manera, sino que van a los que en la historiografía se conoce como microhistoria, lo cotidiano que no parece relevante ante el conjunto, pero que sin duda encierra la esencia del todo. Uno de los murales, por ejemplo, hace homenaje a Tomás, un perro criollo que fue envenenado en el barrio. ¿Cuántos tomases hay en la historia de Santo Domingo? ¿Por qué alguien descarga su furia asesina contra un animal indefenso?

Aunque en la comuna 1 quieren posicionar el recorrido, que hasta ahora pasa de agache bajo la popularidad de la comuna 13, los creadores tienen claro que no quieren un turismo masivo que arrase, como ya ha pasado en la 13. Quieren contar la historia del barrio con las decenas de murales, pero no hacer de él un espectáculo que degrade y pisotee la historia de la famosa comuna nororiental.

- Published in CIUDAD

El tango en Medellín: crónica del épico viaje del cuerpo de Carlos Gardel hasta Buenos Aires

La peripecia duró un mes. Acá contamos la historia

Hay en la novela El cielo que perdimos, de Juan José Hoyos, una escena dramática sobre la afición tanguera de Medellín. Cuenta el narrador que una artista argentina llegó a la ciudad con la idea de un performance particular: quemar una estatua gigante de Carlos Gardel, el ídolo de multitudes. Cuando iban a prender fuego a la figura, una caravana de buses llegó desde Manrique, el barrio tanguero por antonomasia. Una turba furibunda aulló y protestó, saliéndose de la ropa, ante el ídolo que se derretía, una afrenta para su público.

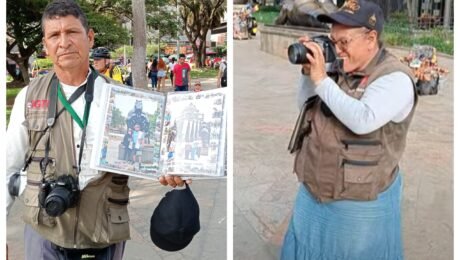

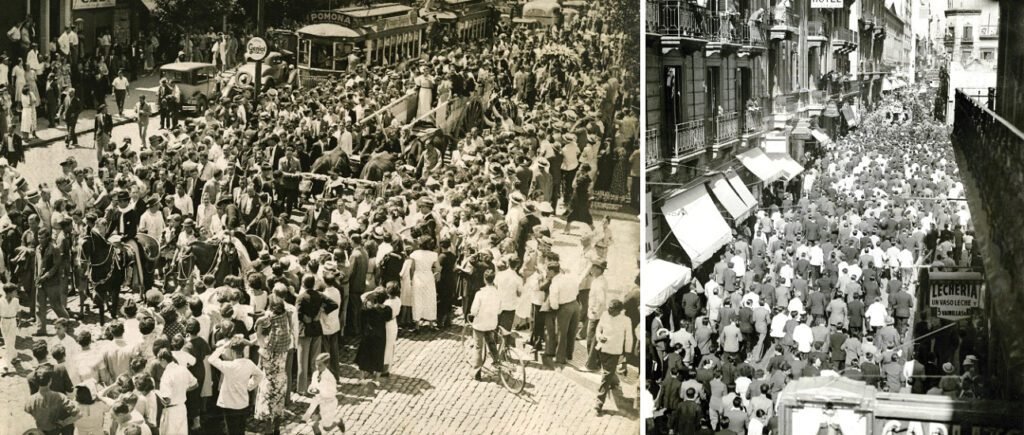

Bien conocida es la historia de la trágica muerte de Carlos Grdel en Medellín, en 1936. Pero cayó en el olvido lo que ocurrió siete meses después del accidente. El cuerpo del ídolo fue trasladado desde Medellín a Buenos Aires, primero en ferrocarril hasta el Suroeste de Antioquia, luego a lomo de mula y otra vez en tren hasta el puerto de Buenaventura; el periplo del cadáver continuó por el Pacífico hasta Panamá, para luego tomar el norte hasta Nueva York y ahí sí, hacia el sur, a Buenos Aires.

La semana pasada se celebró en Medellín la Feria Internacional de Tango con un acto especial en el cementerio San Pedro, donde el zorzal criollo, como se le conoció al cantante, reposó los primeros seis meses de su descanso eterno. Cuesta imaginar cómo es que un ídolo muerto hace casi 90 años sigue generando pasiones. Con una pareja bailando, haciendo una interpretación de la vida y la muerte, se conmemoró la historia de Carlos Gardel.

El traslado del cuerpo

El traslado del cuerpo del ídolo ocurrió solo seis meses después del deceso y tuvo más que ver con un motivo político que con el fervor popular. Desde Argentina se pidió permiso para repatriar el cuerpo, pero la ley colombiano contemplaba que los cadáveres solo se podían exhumar pasados cuatro años, esto por cuestiones sanitarias. Argentina tuvo que pedir permiso al presidente colombiano, a la sazón Alfonso López Pumarejo.

Resulta que en Argentina la prensa había puesto sus ojos en el llamado negocio de la carne, un trato que tenía el país con Estados Unidos y el Reino Unido. La polémica había comenzado en 1933 cuando el senador Lisandro de la Torre denunció que el negocio de la carne estaba tomado por un monopoly extranjero que operaba con el beneplácito del gobierno argentino.

El país había llegado a un acuerdo con el Reino Unido que incluía, por ejemplo, que la carne se negociaría a un precio menor al señalado por el mercado internacional. En 1935 se denunció que varias empresas, con el beneplácito de varios ministros, evadían impuestos. La polémica llegó a niveles de efervescencia incalculados y el gobierno argentino se vio contra las cuerdas.

Entonces había que plantar una cortina de humo que opacara el tema de la carne y la corrupción. ¿Cuál fue la solución? Evidente: pedir la repatriación de Carlos Gardel, el ídolo. La toma de esa decisión también se debe a que Uruguay, que reclamaba ser la patria del cantante, ya había comenzado los trámites para recuperar los restos del zorzal.

La noticia de la muerte había impactado profundamente a los porteños. Cuentan que las emisoras de radios decidieron no poner tangos por una semana, que hubo desmayos y que tres personas se suicidaron. En el libro Carlos Gardel, de Simon Collier, hay muchos detalles del proceso de repatriación del cuerpo del ídolo:

“Las autoridades municipales y eclesiásticas de Medellín no presentaron problemas a Defino, y en la tarde del 17 de diciembre el cuerpo de Gardel fue exhumado del cementerio de San Pedro, donde había descansado casi seis meses. (El cuerpo de Gardel se había preparado para la sepultura teniendo en cuenta una eventual exhumación”.

Los periódicos de Medellín registraron la exhumación del cuerpo que, dicen, estaba carbonizado por el accidente. La BBC reconstruyó en un artículo lo que los diarios de la época informaron. El Heraldo de Antioquia anotó en sus páginas: “El cadáver del infortunado artista se hallaba colocado en una artística caja metálica, que costeó el gobierno departamental”.

Lo más penoso comenzó con el traslado del cuerpo. Como bien se dijo, entre Valparaíso y Marmato hubo que llevarlo a lomo de mula para continuar otra vez en pequeños vehículos. Así se hizo hasta Pereira, donde el cuerpo del zorzal fue instalado de nuevo en el ferrocarril que lo llevó hasta Buenaventura. En el puerto, cuenta Simon Collier, los funcionarios de aduanas intentaron abrir la carga para ver si dentro de ella había contrabando, pero lograron persuadirlos de no hacerlo.

El cuerpo llegó unas semanas después a Nueva York, después de pasar por el Canal de Panamá. En la metrópoli descansó una semana entre solemnes homenajes. El viaje continuó a bordo de un vapor. Cuenta Collier que el cuerpo lo pusieron donde iba la carga y que hubo que rogar para que lo acomodaran en otro lugar, uno más solemne y a la altura del ídolo de multitudes.

El traslado del cuerpo suscitó un enorme interés de parte de la prensa, que durante el mes que duró el viaje olvidó el problema de la carne. La jugada del gobierno había funcionado.

Los restos de Gardel estuvieron en Río de Janeiro y luego en Montevideo, donde despertaron el fervor popular. Pero la apoteosis fue en Buenos Aires.

“El buque entró en la dársena alrededor de las 11:30 mientras la multitud observaba en silencio sus maniobras. Los que estaban más lejos vieron una grúa en movimiento; los que estaban más cerca pudieron ver una enorme caja que descendía al muelle. No era preciso aclararles qué era”, dice Collier.

El traslado del cuerpo de Gardel no fue menos difícil dentro de Buenos Aires. De los autobuses y de las estaciones del tren salían cientos de personas atropelladas, ansiosas de acompañar los restos del ídolo. La policía trató de contener a la multitud y varias personas quedaron heridas. El homenaje fue solemne, como solo podía serlo tratándose de un ídolo de multitudes: “La mayoría de los visitantes eran mujeres de toda edad; sollozaban, arrojaban flores, besaban furtivamente el ataúd al pasar. Así, cientos de miles de porteños rindieron homenaje al Zorzal”.

Después de mucho quilombo, como dicen los porteños, el cuerpo de zorzal al fin encontró el descanso eterno en su ciudad. Luego se construyó un mausoleo. Los que visitan su tumba hoy, 89 años después, no se imaginan el periplo que el zorzal tuvo que recorrer desde Medellín hasta Buenos Aires, un viaje post mortem muy surreal.

- Published in CIUDAD

En Medellín se toma el mejor Gin Tonic del mundo

Conozca el sueño de un paisa que transformó un propósito en una realidad. El exclusivo licor hoy se exporta en Costa Rica, Panamá, República Dominicana y muy pronto se venderá en Estados Unidos.

Los licores premium colombianos están en su mejor momento. Esto gracias a la distinción obtenida por Juniper Drinks, una marca nacional que obtuvo la mayor distinción en el World Spirits Competition, el equivalente a los Premios Oscar de la industria licorera, gracias a la fabricación del que hoy es el mejor Gin Tonic del mundo.

El World Spirits Competition de San Francisco es la principal competición de bebidas alcohólicas en el mundo. Se realiza desde hace 24 años y es organizada por The Tasting Alliance, en la que participan los mejores jueces de licores del planeta, son más de 70 jurados que califican a los participantes en una cata a ciegas.

En 2022, el Gin Tonic de Juniper recibió el reconocimiento a “mejor de su clase” (Best of Class) y su primera Double Gold, premio que revalidó en 2023 y 2024, obteniendo la máxima categoría (Platinum) y siendo el primer licor colombiano en lograrlo. Al ser reconocido por tercer año consecutivo, la marca colombiana Juniper alcanzó la Medalla Platinum, que, según los organizadores, “certifica años de excelencia y dedicación en la creación de bebidas perfectas”.

“Es un honor indescriptible recibir este reconocimiento por tercer año consecutivo, y aún más emocionante hacerlo con la distinción máxima; los San Francisco World Spirit Competition son como los Oscar de la industria de bebidas y licores, y esta medalla es como el Hall de la fama”, expresó Juan David Zapata, cofundador de Juniper.

La historia de Juniper inició en el barrio San Javier (Comuna 13) de Medellín, desde donde los emprendedores Juan David Zapata y Andrés Tobón crearon la primera agua tónica hecha en Colombia y luego la primera toronja rosada del país. Con el reconocimiento recibido en San Francisco, Juniper Drinks se consolida como líder en la elaboración de licores premium en Colombia, y le marca el camino a los demás emprendedores que quieran aprovechar el buen momento de la industria nacional.

- Published in CIUDAD

¿Qué opina? En La Unión piensan abrir glamping sobre Chapecoense y las habitaciones serán réplicas del avión estrellado

El proyecto es desarrollado por particulares en la vereda Pantalio, de La Unión

Tal vez el nombre de Pantalio no diga mucho a los lectores de esta nota, pero, si les decimos Chapecoense, de inmediato recordarán el horrible accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016 en el que murieron 71 personas. Pues bien, sepan los lectores de este artículo que en esa vereda están construyendo un glamping que seguro causará polémica cuando se anuncie: las habitaciones serán réplicas del avión que se estrelló en 2016.

Detrás del glamping está Jaime Carmona, el popular Gordo Lindo. Gordo Lindo es el dueño de la tierra en la que se encalló el avión de Chapecoense. Gordo Lindo no estaba el día dell accidente, pero uno de sus trabajadores, don Miguel, sintió el estruendo de una de las tragedias más grandes de la historia del deporte. Fueron 71 personas entre jugadores, directivos, periodistas y tripulantes los que murieron esa aciaga noche en la que no paró de llover.

En Medellín y en La Unión se hicieron decenas de homenajes a los fallecidos. El gobernador de Antioquia de la época, Luis Pérez, prometió construir un memorial en el sitio en el que cayó el avión. Desde el sector público se anunciaron grandiosas ideas sobre el memorial, pero todo quedó sobre el papel.

Como suele ocurrir con las promesas del sector público, todo se quedó en el papel y en palabras olvidadas. Pero la gente, que siempre es curiosa, empezó a hacer romería al lugar. Al comienzo llegaron un par de carros, pero con el tiempo se convirtió en un sitio de peregrinación.

Gordo Lindo, dueño de la tierra, vio una oportunidad de negocio que ha llevado al extremo. Hace tres años que montó un restaurante. Dice que empezó con dos mil pesos y que “Dios le dio el proyecto para atender al mundo entero”. El ecoparque de hoy tiene un rancho restaurante en el que se prepara a diario sancocho de gallina. Gordo Lindo dice, solo sabe él si es una hipérbole, que los domingos venden 1.500 almuerzos. Hay caballos para dar un paseo por las colinas, un sendero para caminar hasta el sitio en el que se estrelló el avión.

También hay una capilla, un mural con las fotografías de los muertos y unas cruces con los nombres de las víctimas del accidente. Pero el atractivo mayor, que Gordo Lindo muestra con orgullo, señalando ampliamente con el brazo, es un avión real que rememora al de la tragedia.

El avión está puesto sobre un plan y lo bordean unas cintas azules. No es una réplica del avión que chocó en 2016; se trata de un avión viejo, inservible ya, que Gordo Lindo y un socio compraron en Medellín. Para llevarlo hasta el lugar hubo que despiezarlo y llevarlo en varios camiones hasta la entrada a La Unión. Para llegar hasta el sitio del accidente —y del negocio de Gordo Lindo— hay que recorrer seis kilómetros desde la carretera principal

A Gordo Lindo lo han criticado y lo señalan de sacar provecho de una tragedia. Cuando se le menciona eso, retrocede sobre el taburete y responde: “De todo me han dicho. Pero yo no hago esto por lucrarme. Esto es un proyecto que Dios me puso y él me ha ayudado para que crezca. Fue Dios el que me puso esto acá, es de él”.

El glamping

Un periodista de Exclusivo Colombia estuvo en el Parque Chapecó y constató que, en efecto, están construyendo un glamping. Cuando el visitante llega puede ver que hay varios aviones, réplicas recién instaladas. ¿Qué son? Las habitaciones del glamping. El mismo Gordo Lindo comentó que es un proyecto que viene trabajando con un socio: “La idea es que la gente venga y, por ejemplo, se hospeden con la novia y ahí se metan al jacuzzi”.

Es probable que el glamping levante polémica cuando se anuncie públicamente. No hay que olvidar lo que pasó en diciembre de 2023, cuando la alcaldía de La Unión instaló un alumbrado navideño con una figura de un avión chocando. La imagen de inmediato causó el rechazo de muchas personas, que por redes sociales se quejaron de que la alcaldía estuviera espectacularizando la tragedia en la que murieron 71 personas.

Al preguntarle sobre las posibles críticas que pueda recibir el proyecto, Gordo Lindo argumentó que el negocio no tiene la intención de burlarse o aprovecharse de una una tragedia, sino de una oportunidad de negocio por aprovechar. Y es que no solo quiere que el cerro en el que se estrelló el avión sea un parque temático. Se lo imagina como un parque de diversiones al estilo gringo. Gordo Lindo piensa en grande su proyecto. Dice que con la ayuda de Dios lo convertirá en un Hollywood montañero. ¿Cómo es eso? No lo explica muy bien, pero lo imagina con juegos para los niños, luces, un hotel y cabañas.

Todavía no hay plazo de apertura del glamping. Gordo Lindo es más bien hermético sobre el proyecto, pero cualquiera que se dé una pasada por el lugar podrá ver sin dificultad las réplicas de los aviones, es decir las habitaciones en las que las parejas se divertirán y, en palabras del propio Gordo Lindo, “puedan aterrizar bien bacano”.

Y es cierto que muchos turistas vienen de otras latitudes a conocer el lugar de la tragedia. Un viernes en la tarde, por ejemplo, un turista noruego, rubio y luciendo una camiseta deportiva, llegó hasta el lugar y cabalgó por las colinas en uno de los caballos. Gordo Lindo, bromeando, le dijo que solo sabía dos palabras en inglés, pero que esperaba que se fuera feliz para su país.

- Published in CIUDAD

Las viejas glorias del fútbol paisa juegan por la convivencia en los barrios de Medellín

El equipo Senior Master Antioquia reúne a figuras como Jorge Horacio Serna, Neider Morantes y Gerardo Vallejo

Un partido singular se jugó el sábado pasado en el barrio Córdoba. En la cancha aparecieron exfiguras del fútbol antioqueño, hace unos años rivales y hoy amigos. El equipo Senior Master Antioquia reúne a jugadores retirados que no han colgado los guayos. Entre sus figuras están César Valoyes, muy recordado por su paso por el DIM; Juan David Valencia, autor de memorables goles con Nacional; Gerardo Vallejo, el incansable defensa del Tolima; Jorge Horacio Serna, el famoso “Camello”, entre muchos otros.

Pues bien, esos exjugadores se reunieron para jugar en el barrio Córdoba, justo detrás del Pablo Tobón. La intención del club es jugar en los barrios de la ciudad y llevar un mensaje de paz. Cada tanto van a las comunas y compiten, pero, sobre todo, comparten con la gente. “Es muy bonito porque el público tiene buena memoria. La gente recuerda los goles importantes que uno hizo, los goles de los títulos”, comentó César Valoyes.

El público cumplió con el compromiso y fue a apoyar a su equipo, Latinos FC. La gente llegó desde temprano y se acomodó en la tribuna. Con bombas y gritos alentaron al equipo que se enfrentó a las viejas glorias del fútbol antioqueño. Juan David Valencia hizo un llamado para que las entidades públicas se sumen a esta iniciativa que tiene como fin la promoción de la cultura y la sana convivencia en los barrios.

En el encuentro también participó Iván Durango, representante legal de Durango y Abogados Consultores Legales S.A.S.

- Published in CIUDAD

La historia de la casona de Mariano Ospina que se convirtió en un oasis para las mujeres de Itagüí

Es una casona amplia que pasó a manos del municipio hace poco más de dos años

En la parte sur de Itagüí, la que linda con La Estrella, hay una casona blanca, de chambranas azules, que llama la atención. Está rodeada de un bosque en el que abundan los frutales: mangos, guayabas. Un caminante desprevenido puede pensar que la casa está fuera de lugar, y tiene algo de razón. Detrás de ella se levantan inmensas moles de cemento, edificios de 30 pisos construidos en los últimos años.

¿Por qué esta casa está tan anacrónicamente ubicada? ¿Qué hay en ella? Esas son las dos preguntas clave en esta nota.

La casa fue construida a mediados del siglo XX y su dueño fue nada más y nada menos que el presidente conservador Mariano Ospina, quien ocupó la casa de Nariño entre 1946 y 1950. Hay que recordar que en tiempos del expresidente, La Estrella e Itagüí eran pueblos aparte de Medellín y no estaban conurbados como pasa hoy.

La casa, entonces, era de recreo y estaba en las afueras de la ciudad. Cuentan que el expresidente y su esposa, Bertha Hernández, vivieron periodos en la casa. Se dice que ella le dio el toque femenino a la morada con un orquideorama en la parte trasera de la casa. La casona fue bautizada como Mi Ranchito.

Bien, ahora contestemos la segunda pregunta. El expresidente construyó la casa hace más de 70 años y después de su muerte pasó por varias manos. Hoy funciona dentro de sus paredes la Casa de la Mujer de Itagüí, un espacio que ofrece una amplia oferta cultural y de atención para las mujeres.

La casa del expresidente pasó a manos del municipio en 2021. Resulta que una constructora compró los predios en donde está Mi Ranchito y levantó el proyecto Verde Vivo, una urbanización enorme de apartamentos. En su momento se temió por el futuro de la casona. Se dijo que la iban a derrumbar y que su historia se habría de perder. Fue tal la molestia que algunos vecinos incluso protestaron con carteles y plantones.

Aunque la constructora dijo en un comienzo que la casa sería un centro cultural abierto para la gente, luego se confirmó que sería un espacio para las mujeres del municipio. Así lo dijo el alcalde de entonces, José Fernando Escobar: “Como fueron intervenciones menores no hubo problemas para tramitar los permisos; entregando esta casa para servicio de las mujeres estamos cumpliendo una promesa de nuestro plan de gobierno y el plan de desarrollo”.

La casa es patrimonio arquitectónico y por eso no se le pueden hacer grandes modificaciones. Para ponerla en funcionamiento, la alcaldía de Itagüí, sin embargo, tuvo que hacer algunos retoques en puertas, baños y chapas. El predio es grande, de 1.000 metros cuadrados.

En Itagüí, según cifras de la propia alcaldía, hay 160.000 mujeres, el 52 por ciento de la población. El municipio se ha preocupado por sus mujeres desde hace varias administraciones. Desde 2017 existe el Observatorio de Inclusión y Equidad para las mujeres, que analiza varios ejes temáticos como los derechos de las mujeres y propone acciones para prevenir la vulneración de sus derechos.

Ahora bien, la casona no está disponible solo para mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia. El municipio ha sido explícito en que allí pueden acudir mujeres de todas las condiciones que estén buscando un espacio en el que puedan expresarse, aprender y fortalecerse como personas.

La oferta es, como se dijo, bastante amplia: desde clases de rumba para poner el cuerpo a punto hasta yoga. La idea es que sea una atención integral que fomente las diferentes esferas humanas de las mujeres.

“Yoga, rumba, taller de huertas, comunicación para emprendedoras, manualidades, ofimática, maquillaje, cuidado estético de manos y pies, entre otros, son algunos de los frentes en los que las itagüiseñas se están formando hoy. Este lugar se llena de vida cuando ustedes lo habitan”, dice la administración para atraer a las mujeres.

El espacio, además, es amplio y agradable. La casona de baldosines rojos está rodeada de un bosque que da sombra y sosiego en los días de calor. En las zonas verdes funcionan las huertas, donde crecen especias y plantas aromáticas cultivadas por las propias usuarias.

La casa del expresidente conservador quedó rodeada de edificios enormes, de una ciudad que antes no existía, pero así también logró sobrevivir y ser un remanso de paz para las mujeres.

- Published in CIUDAD

Algunos secretos del cementerio Universal de Medellín

Además de cientos de cuerpos sin identificar, el cementerio cuenta buena parte de la historia reciente de la ciudad

La historia de las ciudades puede rastrearse a través de sus cementerios. Esta premisa parece un lugar común, y en cierta medida lo es, pero hay que mirar las historias en detalle, con casuística, para desentrañar hechos que están en las profundidades.

Medellín inauguró su primer cementerio en 1828, dos siglos después de su fundación. ¿Cómo es que enterraban a los muertos antes de esto? ¿Qué hacían con los cuerpos? ¿O es que de plano, como en el cuento de Carrasquilla, la muerte se había tomado un descanso? Lo último es una hipérbole, por supuesto, pero resolvamos la duda.

En Medellín no hubo cementerios hasta entrado el siglo XIX porque hasta la fecha los muertos eran enterrados en las iglesias. Así lo disponían las normas hasta que a comienzos del XIX, justo antes de la emancipación de España, desde la península Ibérica llegó una orden perentoria: había que construir cementerios fuera de las iglesias para enterrar a los muertos. Los Borbones, que estaban ahora en el poder, introdujeron este dentro de los tantos cambios que pusieron patas arriba al Nuevo Mundo.

La razón, en realidad, era práctica. Las iglesias se habían llenado de ratas y la descomposición de los cuerpos amenazaba a la salud pública. En 1928, entonces, se inauguró el cementerio San Lorenzo, conocido desde 1840, se puso en funcionamiento el San Pedro, como el “cementerio de los pobres”.

Pero, ¿dónde entra el Universal en esta ecuación? Hay que esperar hasta la entrada del siglo XX, que llegó con ideas más liberales. Como los cementerios estaban bajo el dominio de la iglesia, estaba prohibido enterrar a suicidas y prostitutas. Influidos por ideas más modernas, algunos alegaban que no era justo que esas personas no pudieran reposar eternamente en un lugar digno.

En 1930, con el gobierno del liberal Enrique Olaya Herrera, se llegó a un acuerdo para que la Iglesia donara terrenos en los que podrían ser inhumados los laicos y personas no católicas. Era un logro impensado en el siglo XIX, pero que llegaba cuando la ciudad crecía y emulaba a las metrópolis europeas y norteamericanas.

El asunto, sin embargo, no fue tan expedito. Luis Alfonso Rendón, en su tesis para la Facultad de Ciencias Humanas de la U de A, expresa que en 1934 se abrió el concurso para la creación del cementerio municipal. La promesa era construir un lugar amplio en el que cupieran todos. El concurso de arquitectura lo ganó Pedro Nel Gómez, quien diseñó un cementerio ambicioso, con portales barrocos y amplios jardines. Pero en 1951, el alcalde de la ciudad, Luis Peláez, pidió al arquitecto que le entregara los planos del cementerio. Para ello le dio un plazo de tres meses.

Pedro Nel, dice en la tesis de Rendón, entregó finalmente los planos el 15 de diciembre de 1951 y entonces comenzó, al fin, la construcción del primer cementerio universal de Medellín. Ya en otras ciudades habían aparecido estos espacios laicos en los que no se precisaba que el muerto tuviera alguna condición.

La guerra en la ciudad

La historia del Universal fue relativamente calma hasta la década de los 80, cuando las violencia convulsionó a Medellín. Cuenta un sepulturero que vivió esa época que la fila de cadáveres a enterrar era eterna. En un solo día, contó, podían inhumar a 40 personas, la gran mayoría víctimas de la violencia que se había enquistado en la ciudad y que, aunque en otras proporciones, continúa hoy rondando, amenazando, en los barrios.

En ese lapso llegaron decenas de cuerpos sin identificar que fueron enterrados como NN. Hoy, para darles dignidad, se les llama Cuerpo No Identificado. Basta dar un recorrido para darse cuenta de la cantidad de bóvedas sin nombre alguno, rudimentariamente marcadas en el cemento fresco.

El estado del cementerio es deplorable desde hace años. Algunas de las bóvedas están mal selladas y las moscas que se aprovechan de la descomposición salen de la oscuridad para sobrevolar y molestar a los visitantes.

La Alcaldía de Daniel Quintero anunció en 2021 prometió darle una nueva cara al cementerio, y anunció que invertiría 2.000 millones de pesos en reparaciones. Literalmente, con muertos y todo, el Universal se estaba cayendo. El panorama no cambió demasiado, y hoy es notable la sensación de desolación al caminar por las bóvedas y el patio central.

Para la misma época del anuncio de la alcaldía, la JEP impuso medidas cautelares sobre el cementerio, pues se teme, como bien se dijo atrás, que bajo tierra y en las bóvedas reposan decenas de cuerpos no identificados. Asociaciones de víctimas de la comuna 13 están pendientes del proceso, pues creen que hay muchos cuerpos allí de personas asesinadas en los tiempos más duros de la guerra y en la Operación Orión.

Otra de las extrañezas del cementerio Universal es que recibió un ingente trasteó de muertos que reposaban en el San Lorenzo, que fue cerrado y hoy permanece vacío, sin un solo muerto entre sus bóvedas. Fue un trasteo poco típico, casi un hito de la ciudad.

Al igual que el San Lorenzo, el Universal ha sido víctima de la llamada magia negra. Una crónica de El Tiempo, publicada en 2005, cuenta lo siguiente:

“Pocas de las tumbas del panteón, situado en la zona noroccidental del cementerio, se escaparon de los rituales de magia negra. “Lo más impactante fue que dentro de las bóvedas vimos sábanas tendidas como si alguien hubiera dormido allí -contó Ovidio Prisco, un pintor que participó en la limpieza-. Se tomaron el trabajo de subir a los nichos más altos y prender velas en ellos”.

Según los relatos que le dieron al cronista, por el cementerio habían visto a unas mujeres jóvenes muy bellas que fumaban tabacos de una manera extraña.

Son muchas historias extrañas, escabrosas y tristes que están relacionadas con el cementerio Universal, el que ayudó a la ciudad, al fin, a entrar en la Modernidad en cuanto a descanso eterno se refiere.

- Published in CIUDAD